今週のトピックス一覧

- 新着順

- 人気順

-

「当たり前のこと」

ダイワ電気工事の3人

冬道遭難の男性救助で感謝状

行方不明だった70代男性を雪道で保護し、命を守った除雪事業者3人の功績を称えた。十日町署(山岸信行署長)は9日、ダイワ電気工事(十日町市松代)の古田島周二取締役部長(48、高田町)、田辺謙一取締役(67、寺田)、臨時社員の小山勝正さん(80、蒲生)の3人に感謝状を贈った。3人は先月25日の早朝~午前にかけ、国道353号線を車でさまよっていた70代男性を不審に思い保護。男性は行方不明で家族が捜索しており、適切な対応で男性の命を守った。

2024年2月17日号

-

箱根から世界へ、ロス五輪に照準

城西大4年 山本唯翔選手(松代・犬伏出身)

「山の妖精」ふるさと凱旋、「五輪で表彰台に」

マラソンでオリンピックをめざす―。五輪の登竜門・箱根駅伝の5区山登りで2年連続区間新をマークし最優秀選手賞・金栗四三杯を獲得した『山の妖精』山本唯翔選手(城西大4年)が5日、母校の松代中と松代小を凱旋。歓迎を受けた山本選手は児童生徒に「目標を持ち、その目標に向かって努力してほしい」と諦めずに努力することの大切さを伝えた。山本選手は「服部勇馬選手のようにマラソンでオリンピックをめざし、表彰台に立ちたい」と卒業後は自動車メーカーSUBARU(スバル)に入社、実業団選手として2028アメリカ・ロサンゼルス五輪をめざす。『箱根駅伝から世界へ』。山本選手が世界の舞台へと翔び立つ。

2024年2月10日号

-

故郷舞台のコメディ映画を

津南出身の鴨井奨平監督、CF支援求む

4月末上映会予定

故郷の津南町で撮影した映画発信の協力を求めている。昨秋自身初の長編映画を津南町で撮影した、鴨井奨平さん(31、津南町上郷出身)。映画『書けないんじゃない、書かないんだ』。約60分の映画がもうすぐ完成する。作品は津南町の上映会はじめ、国内外の映画祭に出品する。最終目標はミニシアターを主とした劇場公開をめざすなか、クラウドファンディング(CF)で活動支援を求めている。

2024年2月10日号

-

魚沼コシ「量は力」、JA魚沼始動

十日町のキノコ、津南の高原野菜、ユリなど

合併JA、1日発足

全国トップブランド米『魚沼産コシヒカリ』の生産量50%余を取り扱う「JA魚沼」が今月1日に発足。魚沼エリア4JA(十日町、津南町、北魚沼、越後おぢや)が合併。県内13JAのうち、組合員数は県内3位(3月にJAえちご上越が合併・誕生すると県内4位)となるJA魚沼。本店機能と金融部と共済部は十日町、営農部は北魚沼、機械販売など行う経済部は越後おぢやが拠点となる。新JAの米販売総額は67億円。農産物販売額の4割を占める。

初代経営管理委員会会長を務める柄澤和久氏(68、前JA十日町会長)と実務を取り仕切る代表理事理事長・大平透氏(61、前魚沼地区JA合併協議会事務局長)は25日に発足報告会見を十日町本店で開催。柄澤会長は「十日町のキノコ類、津南の高原野菜、津南と北魚沼のユリなどそれぞれのJAの特徴がある。稲作プラスアルファの複合営農を進める必要がある。それには組織基盤がゆるぎないものにしなければならない組合のため、地域のための農協のあり方を考える」。2024年2月3日号

-

13年目の慰霊

JR東・深沢社長が

大根原踏切

JR東日本職員の誤誘導により通行中の列車と乗用車が衝突する死亡事故から13年目となる今月1日、事故現場である津南町寺石の飯山線・大根原踏切に深澤祐二社長や新潟支社・白山弘子支社長、木村法雄常務ら役員7人が現地を来訪。踏切付近にある『安全誓いの碑』に献花し、冥福を祈った。

2024年2月3日号

-

迫る衆院選、四度決戦、梅谷V.S高鳥

裏金問題、影響どうする

与党・自民派閥の政治資金パーティを巡る裏金事件で、3派閥の政治新収支報告書の不記載は総額で17億円超に上り、さらに派閥解散に踏み切るなど、「政治と金」問題が大きくクローズアップしている。現衆院議員の任期は2025年10月30日で残り1年7ヵ月余りだが、政治と金問題に一定の方向性を出した後の年内解散も予想され、候補者たちの臨戦態勢は続いている。新選挙区割りとなる「新潟5区」は立憲現職1期・梅谷守氏(50)と自民現職5期・高鳥修一氏(63)の4度目の激突が確実視される。前回選(2021年10月)の小選挙区は130票差の僅差で梅谷氏が勝利したが、今回も接戦は必至。政権与党への逆風を野党が活かせるか、派閥解散による自民の巻き返しがあるか。衆院選に向け、魚沼エリア35万3千人余の有権者の判断が問われる。

2024年1月27日号

-

毎月10日に懇談会

津南町議会、「だんだん」で

議会便り刷新で関心増す

〇…津南町議会が刷新に取り組んでいる。新たな取り組みとして毎月10日、まちなかオープンスペースだんだんで、議会と町民との懇談会「だんだんよくする 津南町議会懇談会」を行う。2月から毎月10日午前10時~午後6時(火曜と水曜の場合はだんだん開館時間の午後2~6時まで)議員2人が常時滞在、来訪する住民と直接対話。

2024年1月27日号

-

古道×アート×スポーツ注目

「まつだい春の陣」、スポーツツーリズム賞

第2回6月2日

里山にあり、かつて生活に使われていた「古道」を復活、トレイルランニングコースとして整備し地域活性化と里山環境保全などねらいに昨年6月初開催の『越後まつだい春の陣』。その取り組みを高評価し、「スポーツ文化ツーリズムアワード2023」で、最高賞のひとつ「スポーツツーリズム賞」を獲得。表彰式は来月2日に東京・神田明神ホールで行う。同陣の実行委員長でミッション型地域おこし協力隊の新坂志保里さん(36)が当日行われるシンポジウムの事例発表で活動を紹介する。

2024年1月27日号

-

特製ラーメンで能登支援

だるまの会

被災地復興願いきょう20日も

元日に発生した能登半島地震の被災地に義援金を贈ろうと、十日町市内のラーメン店などで作るボランティア団体「だるまの会」(小杉幸二会長)が特製のチャリティラーメンを企画。小正月の15日、市民交流センター・分じろうに調理機材を持ち込んで店開きした。

だるまの会は20年前の中越地震で支援を受けた恩返しをと、2011年の東日本大震災と長野県北部地震を受けて市内の飲食店経営者などが立ち上げたボランティア団体。2024年1月20日号

-

「夢の実現」踏み出す

18期生75人が合格

県立津南中等校

◎…「あった」、一足早い受験で合格を決めた小学6年生から笑顔がこぼれた。県立中等教育学校の合格発表は津南、直江津、佐渡、村上の4校は14日に実施。津南中等は受験した75人(志願者数は77人)全員が合格。最終倍率は0・93倍(前年1・18倍)だった。開校18年目の津南中等。国公立進学率は50%余と高いが、3年前に県教委からいったん募集停止方針が出され、後に撤回。昨夏発表の3年間の県高校等再編整備計画では『津南中等校は志願倍率が極めて低い状況にあったが令和3年(2021)度以降に大幅な改善が見られている。

2024年1月20日号

-

「当たり前のこと」

ダイワ電気工事の3人

冬道遭難の男性救助で感謝状

行方不明だった70代男性を雪道で保護し、命を守った除雪事業者3人の功績を称えた。十日町署(山岸信行署長)は9日、ダイワ電気工事(十日町市松代)の古田島周二取締役部長(48、高田町)、田辺謙一取締役(67、寺田)、臨時社員の小山勝正さん(80、蒲生)の3人に感謝状を贈った。3人は先月25日の早朝~午前にかけ、国道353号線を車でさまよっていた70代男性を不審に思い保護。男性は行方不明で家族が捜索しており、適切な対応で男性の命を守った。

2024年2月17日号

-

箱根から世界へ、ロス五輪に照準

城西大4年 山本唯翔選手(松代・犬伏出身)

「山の妖精」ふるさと凱旋、「五輪で表彰台に」

マラソンでオリンピックをめざす―。五輪の登竜門・箱根駅伝の5区山登りで2年連続区間新をマークし最優秀選手賞・金栗四三杯を獲得した『山の妖精』山本唯翔選手(城西大4年)が5日、母校の松代中と松代小を凱旋。歓迎を受けた山本選手は児童生徒に「目標を持ち、その目標に向かって努力してほしい」と諦めずに努力することの大切さを伝えた。山本選手は「服部勇馬選手のようにマラソンでオリンピックをめざし、表彰台に立ちたい」と卒業後は自動車メーカーSUBARU(スバル)に入社、実業団選手として2028アメリカ・ロサンゼルス五輪をめざす。『箱根駅伝から世界へ』。山本選手が世界の舞台へと翔び立つ。

2024年2月10日号

-

故郷舞台のコメディ映画を

津南出身の鴨井奨平監督、CF支援求む

4月末上映会予定

故郷の津南町で撮影した映画発信の協力を求めている。昨秋自身初の長編映画を津南町で撮影した、鴨井奨平さん(31、津南町上郷出身)。映画『書けないんじゃない、書かないんだ』。約60分の映画がもうすぐ完成する。作品は津南町の上映会はじめ、国内外の映画祭に出品する。最終目標はミニシアターを主とした劇場公開をめざすなか、クラウドファンディング(CF)で活動支援を求めている。

2024年2月10日号

-

魚沼コシ「量は力」、JA魚沼始動

十日町のキノコ、津南の高原野菜、ユリなど

合併JA、1日発足

全国トップブランド米『魚沼産コシヒカリ』の生産量50%余を取り扱う「JA魚沼」が今月1日に発足。魚沼エリア4JA(十日町、津南町、北魚沼、越後おぢや)が合併。県内13JAのうち、組合員数は県内3位(3月にJAえちご上越が合併・誕生すると県内4位)となるJA魚沼。本店機能と金融部と共済部は十日町、営農部は北魚沼、機械販売など行う経済部は越後おぢやが拠点となる。新JAの米販売総額は67億円。農産物販売額の4割を占める。

初代経営管理委員会会長を務める柄澤和久氏(68、前JA十日町会長)と実務を取り仕切る代表理事理事長・大平透氏(61、前魚沼地区JA合併協議会事務局長)は25日に発足報告会見を十日町本店で開催。柄澤会長は「十日町のキノコ類、津南の高原野菜、津南と北魚沼のユリなどそれぞれのJAの特徴がある。稲作プラスアルファの複合営農を進める必要がある。それには組織基盤がゆるぎないものにしなければならない組合のため、地域のための農協のあり方を考える」。2024年2月3日号

-

13年目の慰霊

JR東・深沢社長が

大根原踏切

JR東日本職員の誤誘導により通行中の列車と乗用車が衝突する死亡事故から13年目となる今月1日、事故現場である津南町寺石の飯山線・大根原踏切に深澤祐二社長や新潟支社・白山弘子支社長、木村法雄常務ら役員7人が現地を来訪。踏切付近にある『安全誓いの碑』に献花し、冥福を祈った。

2024年2月3日号

-

迫る衆院選、四度決戦、梅谷V.S高鳥

裏金問題、影響どうする

与党・自民派閥の政治資金パーティを巡る裏金事件で、3派閥の政治新収支報告書の不記載は総額で17億円超に上り、さらに派閥解散に踏み切るなど、「政治と金」問題が大きくクローズアップしている。現衆院議員の任期は2025年10月30日で残り1年7ヵ月余りだが、政治と金問題に一定の方向性を出した後の年内解散も予想され、候補者たちの臨戦態勢は続いている。新選挙区割りとなる「新潟5区」は立憲現職1期・梅谷守氏(50)と自民現職5期・高鳥修一氏(63)の4度目の激突が確実視される。前回選(2021年10月)の小選挙区は130票差の僅差で梅谷氏が勝利したが、今回も接戦は必至。政権与党への逆風を野党が活かせるか、派閥解散による自民の巻き返しがあるか。衆院選に向け、魚沼エリア35万3千人余の有権者の判断が問われる。

2024年1月27日号

-

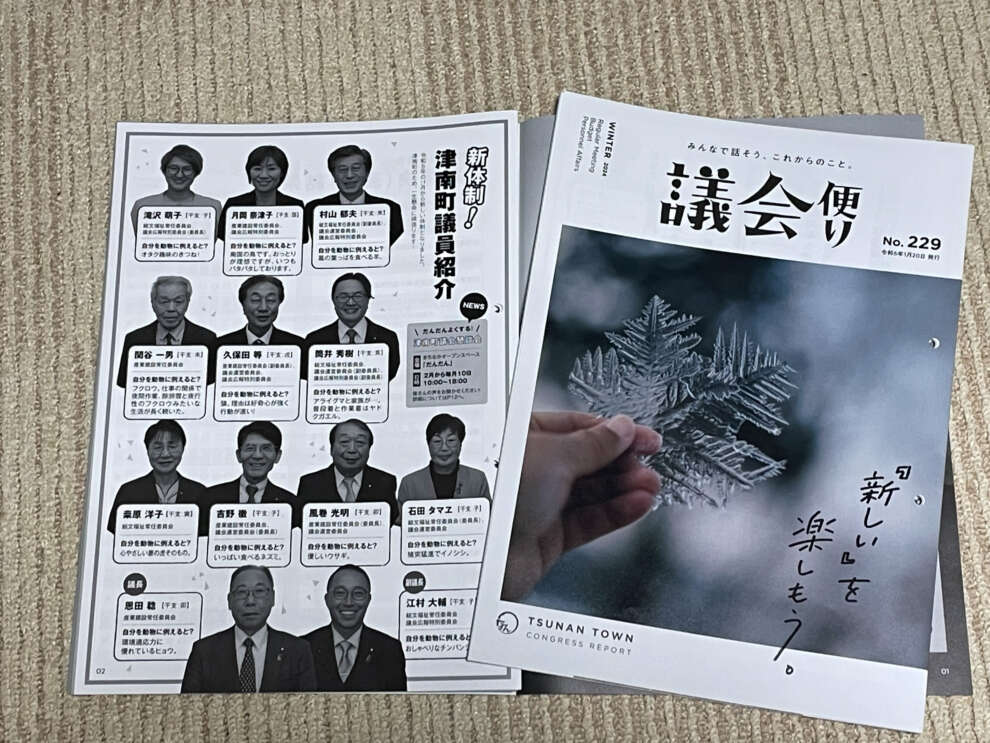

毎月10日に懇談会

津南町議会、「だんだん」で

議会便り刷新で関心増す

〇…津南町議会が刷新に取り組んでいる。新たな取り組みとして毎月10日、まちなかオープンスペースだんだんで、議会と町民との懇談会「だんだんよくする 津南町議会懇談会」を行う。2月から毎月10日午前10時~午後6時(火曜と水曜の場合はだんだん開館時間の午後2~6時まで)議員2人が常時滞在、来訪する住民と直接対話。

2024年1月27日号

-

古道×アート×スポーツ注目

「まつだい春の陣」、スポーツツーリズム賞

第2回6月2日

里山にあり、かつて生活に使われていた「古道」を復活、トレイルランニングコースとして整備し地域活性化と里山環境保全などねらいに昨年6月初開催の『越後まつだい春の陣』。その取り組みを高評価し、「スポーツ文化ツーリズムアワード2023」で、最高賞のひとつ「スポーツツーリズム賞」を獲得。表彰式は来月2日に東京・神田明神ホールで行う。同陣の実行委員長でミッション型地域おこし協力隊の新坂志保里さん(36)が当日行われるシンポジウムの事例発表で活動を紹介する。

2024年1月27日号

-

特製ラーメンで能登支援

だるまの会

被災地復興願いきょう20日も

元日に発生した能登半島地震の被災地に義援金を贈ろうと、十日町市内のラーメン店などで作るボランティア団体「だるまの会」(小杉幸二会長)が特製のチャリティラーメンを企画。小正月の15日、市民交流センター・分じろうに調理機材を持ち込んで店開きした。

だるまの会は20年前の中越地震で支援を受けた恩返しをと、2011年の東日本大震災と長野県北部地震を受けて市内の飲食店経営者などが立ち上げたボランティア団体。2024年1月20日号

-

「夢の実現」踏み出す

18期生75人が合格

県立津南中等校

◎…「あった」、一足早い受験で合格を決めた小学6年生から笑顔がこぼれた。県立中等教育学校の合格発表は津南、直江津、佐渡、村上の4校は14日に実施。津南中等は受験した75人(志願者数は77人)全員が合格。最終倍率は0・93倍(前年1・18倍)だった。開校18年目の津南中等。国公立進学率は50%余と高いが、3年前に県教委からいったん募集停止方針が出され、後に撤回。昨夏発表の3年間の県高校等再編整備計画では『津南中等校は志願倍率が極めて低い状況にあったが令和3年(2021)度以降に大幅な改善が見られている。

2024年1月20日号