ひとから人からヒトへ一覧

- 新着順

- 人気順

-

『ゆきそら』、香りで癒しを

庭野 有理さん(1969年生まれ)

4年ほど前の春先、愛犬と散歩中、足元に雪の重みで折れた杉の枝葉があった。「これ…?」、と心が動いた。「精油にしたら、どんな香りがするんだろう」。

2025年6月21日号

-

モルディヴの海から、妻有へ

駒形 舞子さん(1981年生まれ)

目の前を畳4枚ほどの大きさの「マンタ」がゆうゆうと横切り、眼下には色鮮やかなサンゴ礁が。ときには10㍍余の巨大なジンベエザメに出会うなど、南の海を仕事場に、スキューバーダイビングのインストラクターとして来訪者を案内。

2025年6月14日号

-

安全、安心な美味しい食材を

佐藤 隆さん(1984年生まれ)

県内外はじめ首都圏などで知られる存在に育っている「妻有ポーク」。ブランド化に取り組んだ先人たちの思いを、元気に育つ豚たちを見ていると、強く感じる。

2025年6月7日号

-

-

-

-

-

-

-

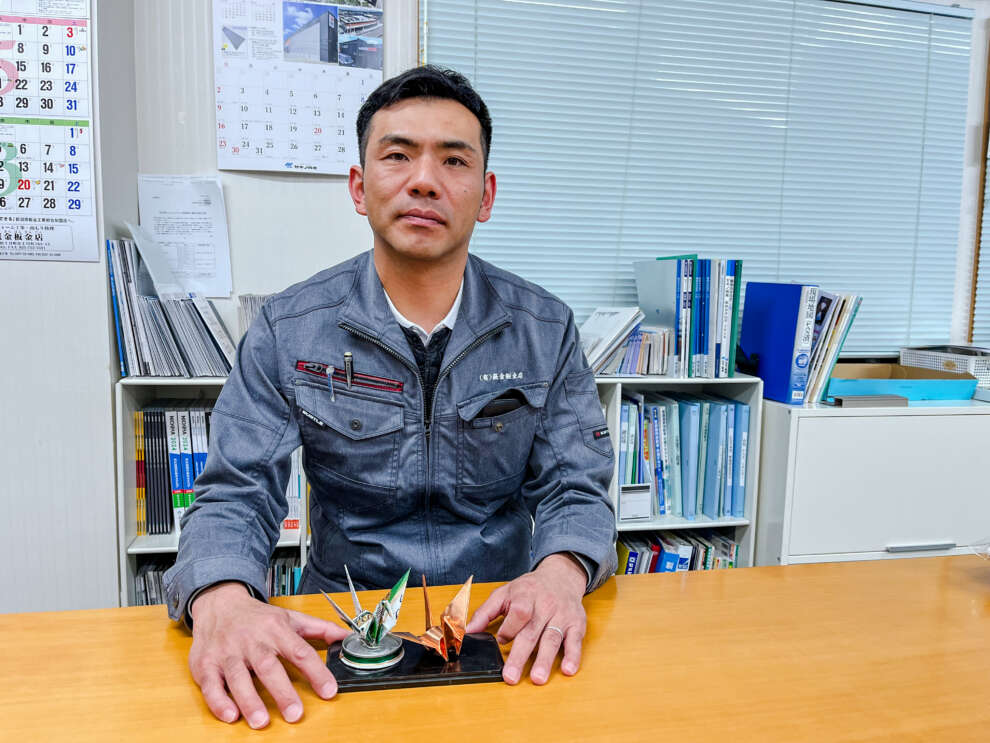

「好きなものに囲まれて」

長谷川 翔さん(1982年生まれ)

「とにかく、勉強が嫌いだったんですよ」。16歳を前にひと足早く社会に出た。長岡の飲食店『金子屋』に就職。「その頃、中卒でも募集していたのは鳶か金子屋でしたね。

2025年3月29日号

-

『ゆきそら』、香りで癒しを

庭野 有理さん(1969年生まれ)

4年ほど前の春先、愛犬と散歩中、足元に雪の重みで折れた杉の枝葉があった。「これ…?」、と心が動いた。「精油にしたら、どんな香りがするんだろう」。

2025年6月21日号

-

モルディヴの海から、妻有へ

駒形 舞子さん(1981年生まれ)

目の前を畳4枚ほどの大きさの「マンタ」がゆうゆうと横切り、眼下には色鮮やかなサンゴ礁が。ときには10㍍余の巨大なジンベエザメに出会うなど、南の海を仕事場に、スキューバーダイビングのインストラクターとして来訪者を案内。

2025年6月14日号

-

安全、安心な美味しい食材を

佐藤 隆さん(1984年生まれ)

県内外はじめ首都圏などで知られる存在に育っている「妻有ポーク」。ブランド化に取り組んだ先人たちの思いを、元気に育つ豚たちを見ていると、強く感じる。

2025年6月7日号

-

-

-

-

-

-

-

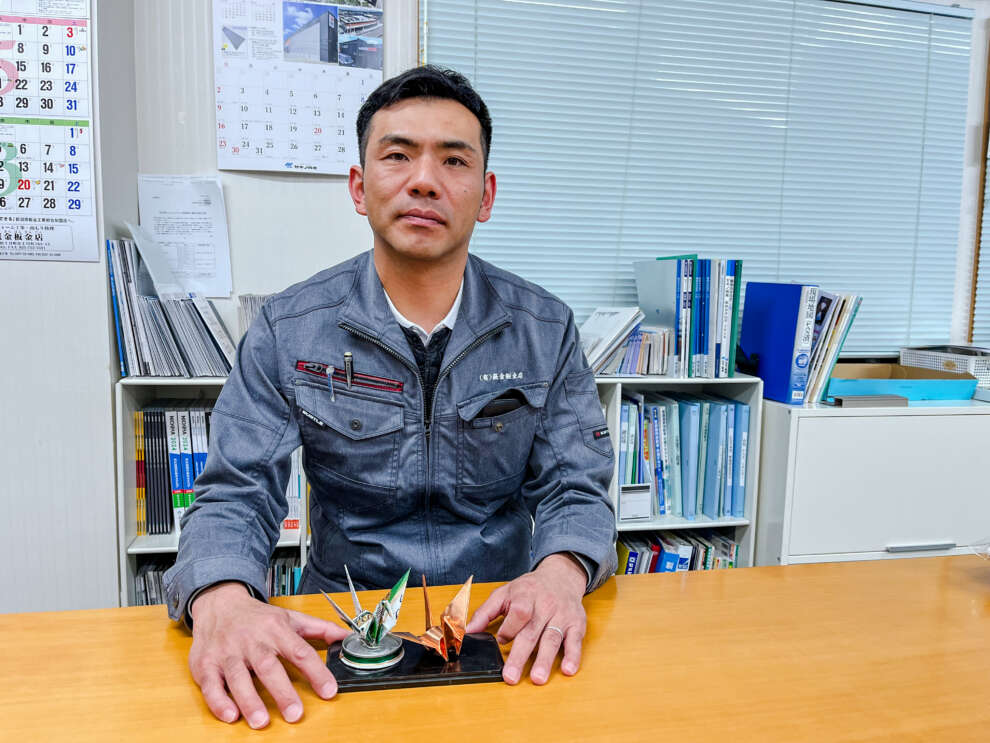

「好きなものに囲まれて」

長谷川 翔さん(1982年生まれ)

「とにかく、勉強が嫌いだったんですよ」。16歳を前にひと足早く社会に出た。長岡の飲食店『金子屋』に就職。「その頃、中卒でも募集していたのは鳶か金子屋でしたね。

2025年3月29日号