妻有まるごと博物館一覧

- 新着順

- 人気順

-

魚野川取水堰その1

小林 幸一(津南案内人)

中津川第一線工事の最深部である魚野川取水堰は、完成の僅か4年後の昭和2年に右岸の大規模な崩壊で埋没したと記録されています。写真は切明の崩落前のもので、中央奥に埋没した魚野川取水堰が写っており、左の高台は現在の雄川閣付近で、右下に切明沈砂池が見えます。

昨年秋にその形跡でも無いかと和山の山田武雄さんに案内して頂きましたが、現在は大きな砂防ダムが造られ写真と見比べてもよく分かりません。

この取水堰は、水位によって堰の高さが変わるローリングダムで穴藤の初代ダムはこの方式でした。

次はもう少し上流に、その後に造られた堰提があるのでその付近を探してみると、左岸にベルリンのブランデンブルグ門のような石柱が見え、次に來る時は魚野川を渡って調べてみようと思いました。2024年9月21日号

-

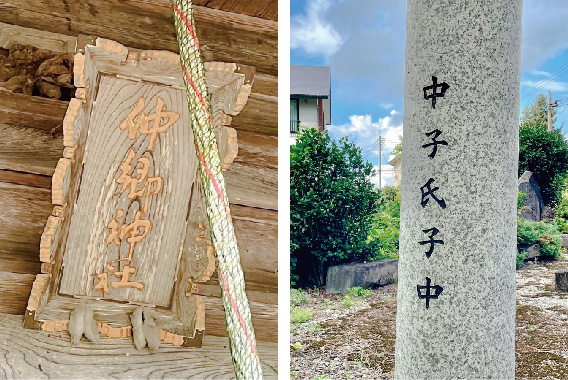

中子氏子中

照井 麻美(津南星空写真部)

先月、津南町中子集落を見学させていただきました。

最近は「中子の桜」としても有名な集落ですが、この集落の神社で珍しいものをご案内いただいたのでご紹介いたします。

まず目に止まったのは神社の名前です。

各集落に一つずつ神社があるのはこの地域では珍しくないですが、「仲郷神社」と書かれており、現在の中子ではなく「仲郷」と表記されていました。

すぐお隣は「上郷」ですし、昔の人はどこかの郷と郷の間というような意味で仲郷となっていたのではないか、などと考えながら参拝いたしました。

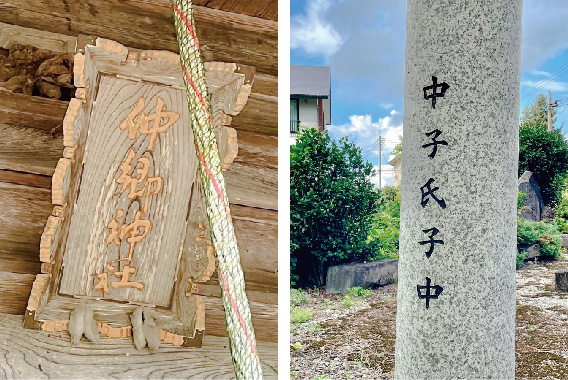

また、帰り際に鳥居の裏を見ると、鳥居を奉納された方のお名前が彫られているのですが、上から読んでも下から読んでも「中子氏子中」なのです。

集落の方々が奉納しているので当たり前と言えば当たり前なのですが、普通に神社を参拝しているだけでは見落としがちなものだと感じました。

何気なくある神社も改めて見てみると集落の歴史や新たな発見があるので、これからも少しずつ散策していきたいと思います。

2024年9月14日号

-

アゲハのレストラン

南雲 敏夫(県自然観察指導員)

昆虫、特にチョウやハチがよく集まる花がある。畑の雑草でもっとも手ごわい相手であるヤプガラシ、抜いても抜いてもどこからか芽が出てきては他の植物にからみつく厄介者。

2024年9月7日号

-

常緑のスゲ

中沢 英正(県自然観察保護員)

苗場山麓で見られる常緑のスゲは、ホソバカンスゲ、ヒメカンスゲ、ヒロバスゲなど7種ほどある。

花期は春から初夏にかけてで、どれもよく似た地味な花を咲かせる。葉は線形で、幅に違いはあるものの見分けるのが面倒くさい。

こんな厄介なスゲの中からそれぞれの特性を見極め、暮らしに取り入れられてきたものがある。

ミヤマカンスゲ(ヒロロ、写真左)の葉は軽くて丈夫、水をはじく性質から、雪や雨時の雨具であるミノの材料とした。採取時期は新葉が程よく成長した8月から秋の彼岸ころとされた。この地域ではよく見かけ、沢沿いなどの少し湿った所で群生していることが多い。

コシノホンモンジスゲ(タツノケ、写真右)の葉も水に強い性質から、旦那衆の雨具であるケミノの材料となった。採取時期は7月下旬から8月上旬である。日当たりのいい雑木林の斜面などで見かける。

自然と向き合ってきた先人の見識からは学ぶべき事ばかりだ。

2024年8月31日号

-

高野山ルート

小林 幸一(津南案内人)

苗場山麓ジオパークのガイド仲間から、高野山の砂利道で鉄道のレールを見つけたということで、早速調査に出かけました。場所は穴藤から巻揚機で高野山に上がって調整池に向かう途中の作業道の脇で、捻じ曲げられた状態で一部は地面に埋もれていました。鉄が貴重だった戦中にレールが供出されずに残っていたのは奇跡です。

高野山には大規模なダム工事もあり、巻揚からダム現場、そこから前倉トド(結東原)までの軌道跡は、地形的に現在の道路とほぼ同じルートを通ったものと思われます。

此処で分からないのが亀岡あたりから高野山に上がったルートです。古い地図には加用から百ノ木あたりから巻揚機があり、横根を通って高野山に上がったようですが、そこが何処なのか? また志久見川ルートに電車または汽車が実際走ったのか? 志久見川沿いの方より情報をお待ちしております。2024年8月24日号

-

旅路の無事を願う観音様と道標

照井 麻美(津南星空写真部)

JR飯山線足滝駅周辺を散策していると、どこかへ続くであろう山道を見つけた。

特に看板もなく、どこに続くかもわからないまま険しくはないが誰もいない道を歩いていくと一枚の看板を見つけた。

そこには「足滝・穴山トレッキングコース」と書かれていた。

この道の終着点を見つけ少しほっとしながら、本当に穴山集落まで続くのか確かめたくなり、登り続けることにした。

歩き続けると写真の石像にたどり着く。

よく見ると観音様とその両側には「左ハやま道」「右ハせん光し松之山」と彫られているように見えた。

帰ってから少し調べるとこれは馬頭観音道標というようで、旅人が道に迷わないよう、旅の無事を祈る街道によくある石仏らしいことが分かった。

津南町から松之山、もしくはそれ以上歩いていたことを想像すると昔の人はすごいなと感心するとともに、自動車に頼りすぎていることに反省した。

この後私は無事穴山集落にたどり着き、このトレッキングコースは穴山から足滝駅に向かう道だということを教えてもらい、またひとつ津南町を知ることができた喜びを感じながら帰路につくのでした。

2024年8月17日号

-

アオサギの団地かな…

南雲 敏夫(県自然観察指導員)

とある場所での撮影だが、良くこんな木の上にそれもあちこちに上手く巣を作るもんだと感心する。

アオサギの他にもカワウの巣が急斜面のあちこちにあって、よくこんな足場の無いようなところに巣が作れるもんだと思わず感心するほどです。

けど、これだけ狭い場所に巣を作るとなると巣作りの時の場所争いがあちこち勃発してもおかしくないような気もしますよ。

巣材を隣の巣から巣の持ち主が居ない時にちょっと黙って頂いたりと…あるいは急斜面だから上から落ちてきた枝を巣材にできるし、とにかくにぎやかな団地になっています。2024年8月10日号

-

ク ズ

中沢 英正(県自然観察保護員)

真夏、暑さでへばっている多くの植物を尻目に一際元気なのがクズである。道端や林縁などで我が物顔で蔓を伸ばしている。

繁殖力旺盛なこの蔓草は、人にとって厄介者だが、有用な存在でもある。

春先の若芽は山菜として。採っても採っても芽出してくるから長く利用できる。

梅雨時に成長した新蔓からは、光沢のある繊維が採れる。武士の裃や着物などの生地となった。

葉は牛馬の栄養たっぷりの飼料。乾燥させたものは藁などとの物々交換品であった。

夏に咲く花(写真)は薬に。乾燥品を煎じて服用すれば二日酔いに効く。肥満防止成分も含まれている。

秋、木質化した蔓はテゴなど物入れの材料に。縄の代用として冬囲い時などに利用された。

冬、地下茎には良質なデンプンが貯蔵される。「葛粉」である。細かく刻んで乾燥させたものが「葛根」で漢方薬に配合されている。

人の暮らしと深く結びついてきたクズだが、この先関係はどうなっていくのやら…。

2024年8月3日号

-

矢櫃村跡まで探検ツアー

小林 幸一(津南案内人)

苗場山麓ジオパークで復活した中津川左岸のトレイルコースの中で、今回は大赤沢の対岸の秋山林道から矢櫃村跡までのコースを歩きました。

ブナ林を下るコースは快適に整備され40分ほどで矢櫃村跡に到着。村跡には天明の飢饉で途絶えた供養塔と住居跡とみられる石垣が残っているだけで、そこでどのような暮らしをしていたのか、その形跡は深い森に飲み込まれていました。

そこから少し下ると矢櫃橋があり、現在の橋跡と100年程前の写真を見比べ、橋が何処にかかっていたのか見回すと、川の流れは変わっていますがほとんど同じ位置に架かっていたようです。

古い写真は小赤沢秋山館発行のもので、要約すると「この断崖清流を眺めればどんな人でも爽快で歓声を上げない人はいないだろう。歴史の言い伝えに寄ればこの岩の洞穴の中に内大臣は弓矢と甲冑を秘蔵したとゆうのでこの呼び名がある」と書かれています。

苗場山麓ジオパークの中津川左岸ルートの終点にしては対岸の大赤沢に渡れないのが残念です。徳島県祖谷のかずら橋などは世界から観光客が訪れていますので、残された鉄骨製の塔やワイヤーを元にちょっと工夫をしてスリル満点の橋にすれば小赤沢までの歴史ある旧道復活と新たな観光資源となることでしょう。

2024年7月27日号

-

ナワシロイチゴ

照井 麻美(津南星空写真部)

津南町にある森林セラピー基地にて野イチゴを見つけました。これはナワシロイチゴというキイチゴの仲間で野山の林縁のみならず、道端の藪など日当たりのいいところに生息しています。

5月から7月にかけてラズベリーに似た赤い実をつけ、「苗代」を作るころに果実が熟すことから、ナワシロイチゴと名付けられたそうです。

そのままでもジャムにしてもおいしく食べることができますが、すぐそばにある自然の中に食べ物があるということは改めて良いところに住んでいるな、と感じる瞬間でもあります。

移住した最初の頃は「花」や「草」ということだけで、名前も何もわかりませんでしたが、少しずつ植物の知識を増やしていくと、本当に多くの草花が山や林に生息していることがわかります。

特に葉の形や香り、樹木の質感などは一つ一つ特徴的で、こんなにも違うのかと驚くと同時に緑豊かな自然に囲まれて生活ができるこの地域が本当に贅沢な場所だと感じています。

これからの時期はブナ林がとても涼しく感じることのできる季節です。ぜひ、森林セラピー基地や近くの森に足を運んでみてはいかがでしょうか。

2024年7月20日号

-

魚野川取水堰その1

小林 幸一(津南案内人)

中津川第一線工事の最深部である魚野川取水堰は、完成の僅か4年後の昭和2年に右岸の大規模な崩壊で埋没したと記録されています。写真は切明の崩落前のもので、中央奥に埋没した魚野川取水堰が写っており、左の高台は現在の雄川閣付近で、右下に切明沈砂池が見えます。

昨年秋にその形跡でも無いかと和山の山田武雄さんに案内して頂きましたが、現在は大きな砂防ダムが造られ写真と見比べてもよく分かりません。

この取水堰は、水位によって堰の高さが変わるローリングダムで穴藤の初代ダムはこの方式でした。

次はもう少し上流に、その後に造られた堰提があるのでその付近を探してみると、左岸にベルリンのブランデンブルグ門のような石柱が見え、次に來る時は魚野川を渡って調べてみようと思いました。2024年9月21日号

-

中子氏子中

照井 麻美(津南星空写真部)

先月、津南町中子集落を見学させていただきました。

最近は「中子の桜」としても有名な集落ですが、この集落の神社で珍しいものをご案内いただいたのでご紹介いたします。

まず目に止まったのは神社の名前です。

各集落に一つずつ神社があるのはこの地域では珍しくないですが、「仲郷神社」と書かれており、現在の中子ではなく「仲郷」と表記されていました。

すぐお隣は「上郷」ですし、昔の人はどこかの郷と郷の間というような意味で仲郷となっていたのではないか、などと考えながら参拝いたしました。

また、帰り際に鳥居の裏を見ると、鳥居を奉納された方のお名前が彫られているのですが、上から読んでも下から読んでも「中子氏子中」なのです。

集落の方々が奉納しているので当たり前と言えば当たり前なのですが、普通に神社を参拝しているだけでは見落としがちなものだと感じました。

何気なくある神社も改めて見てみると集落の歴史や新たな発見があるので、これからも少しずつ散策していきたいと思います。

2024年9月14日号

-

アゲハのレストラン

南雲 敏夫(県自然観察指導員)

昆虫、特にチョウやハチがよく集まる花がある。畑の雑草でもっとも手ごわい相手であるヤプガラシ、抜いても抜いてもどこからか芽が出てきては他の植物にからみつく厄介者。

2024年9月7日号

-

常緑のスゲ

中沢 英正(県自然観察保護員)

苗場山麓で見られる常緑のスゲは、ホソバカンスゲ、ヒメカンスゲ、ヒロバスゲなど7種ほどある。

花期は春から初夏にかけてで、どれもよく似た地味な花を咲かせる。葉は線形で、幅に違いはあるものの見分けるのが面倒くさい。

こんな厄介なスゲの中からそれぞれの特性を見極め、暮らしに取り入れられてきたものがある。

ミヤマカンスゲ(ヒロロ、写真左)の葉は軽くて丈夫、水をはじく性質から、雪や雨時の雨具であるミノの材料とした。採取時期は新葉が程よく成長した8月から秋の彼岸ころとされた。この地域ではよく見かけ、沢沿いなどの少し湿った所で群生していることが多い。

コシノホンモンジスゲ(タツノケ、写真右)の葉も水に強い性質から、旦那衆の雨具であるケミノの材料となった。採取時期は7月下旬から8月上旬である。日当たりのいい雑木林の斜面などで見かける。

自然と向き合ってきた先人の見識からは学ぶべき事ばかりだ。

2024年8月31日号

-

高野山ルート

小林 幸一(津南案内人)

苗場山麓ジオパークのガイド仲間から、高野山の砂利道で鉄道のレールを見つけたということで、早速調査に出かけました。場所は穴藤から巻揚機で高野山に上がって調整池に向かう途中の作業道の脇で、捻じ曲げられた状態で一部は地面に埋もれていました。鉄が貴重だった戦中にレールが供出されずに残っていたのは奇跡です。

高野山には大規模なダム工事もあり、巻揚からダム現場、そこから前倉トド(結東原)までの軌道跡は、地形的に現在の道路とほぼ同じルートを通ったものと思われます。

此処で分からないのが亀岡あたりから高野山に上がったルートです。古い地図には加用から百ノ木あたりから巻揚機があり、横根を通って高野山に上がったようですが、そこが何処なのか? また志久見川ルートに電車または汽車が実際走ったのか? 志久見川沿いの方より情報をお待ちしております。2024年8月24日号

-

旅路の無事を願う観音様と道標

照井 麻美(津南星空写真部)

JR飯山線足滝駅周辺を散策していると、どこかへ続くであろう山道を見つけた。

特に看板もなく、どこに続くかもわからないまま険しくはないが誰もいない道を歩いていくと一枚の看板を見つけた。

そこには「足滝・穴山トレッキングコース」と書かれていた。

この道の終着点を見つけ少しほっとしながら、本当に穴山集落まで続くのか確かめたくなり、登り続けることにした。

歩き続けると写真の石像にたどり着く。

よく見ると観音様とその両側には「左ハやま道」「右ハせん光し松之山」と彫られているように見えた。

帰ってから少し調べるとこれは馬頭観音道標というようで、旅人が道に迷わないよう、旅の無事を祈る街道によくある石仏らしいことが分かった。

津南町から松之山、もしくはそれ以上歩いていたことを想像すると昔の人はすごいなと感心するとともに、自動車に頼りすぎていることに反省した。

この後私は無事穴山集落にたどり着き、このトレッキングコースは穴山から足滝駅に向かう道だということを教えてもらい、またひとつ津南町を知ることができた喜びを感じながら帰路につくのでした。

2024年8月17日号

-

アオサギの団地かな…

南雲 敏夫(県自然観察指導員)

とある場所での撮影だが、良くこんな木の上にそれもあちこちに上手く巣を作るもんだと感心する。

アオサギの他にもカワウの巣が急斜面のあちこちにあって、よくこんな足場の無いようなところに巣が作れるもんだと思わず感心するほどです。

けど、これだけ狭い場所に巣を作るとなると巣作りの時の場所争いがあちこち勃発してもおかしくないような気もしますよ。

巣材を隣の巣から巣の持ち主が居ない時にちょっと黙って頂いたりと…あるいは急斜面だから上から落ちてきた枝を巣材にできるし、とにかくにぎやかな団地になっています。2024年8月10日号

-

ク ズ

中沢 英正(県自然観察保護員)

真夏、暑さでへばっている多くの植物を尻目に一際元気なのがクズである。道端や林縁などで我が物顔で蔓を伸ばしている。

繁殖力旺盛なこの蔓草は、人にとって厄介者だが、有用な存在でもある。

春先の若芽は山菜として。採っても採っても芽出してくるから長く利用できる。

梅雨時に成長した新蔓からは、光沢のある繊維が採れる。武士の裃や着物などの生地となった。

葉は牛馬の栄養たっぷりの飼料。乾燥させたものは藁などとの物々交換品であった。

夏に咲く花(写真)は薬に。乾燥品を煎じて服用すれば二日酔いに効く。肥満防止成分も含まれている。

秋、木質化した蔓はテゴなど物入れの材料に。縄の代用として冬囲い時などに利用された。

冬、地下茎には良質なデンプンが貯蔵される。「葛粉」である。細かく刻んで乾燥させたものが「葛根」で漢方薬に配合されている。

人の暮らしと深く結びついてきたクズだが、この先関係はどうなっていくのやら…。

2024年8月3日号

-

矢櫃村跡まで探検ツアー

小林 幸一(津南案内人)

苗場山麓ジオパークで復活した中津川左岸のトレイルコースの中で、今回は大赤沢の対岸の秋山林道から矢櫃村跡までのコースを歩きました。

ブナ林を下るコースは快適に整備され40分ほどで矢櫃村跡に到着。村跡には天明の飢饉で途絶えた供養塔と住居跡とみられる石垣が残っているだけで、そこでどのような暮らしをしていたのか、その形跡は深い森に飲み込まれていました。

そこから少し下ると矢櫃橋があり、現在の橋跡と100年程前の写真を見比べ、橋が何処にかかっていたのか見回すと、川の流れは変わっていますがほとんど同じ位置に架かっていたようです。

古い写真は小赤沢秋山館発行のもので、要約すると「この断崖清流を眺めればどんな人でも爽快で歓声を上げない人はいないだろう。歴史の言い伝えに寄ればこの岩の洞穴の中に内大臣は弓矢と甲冑を秘蔵したとゆうのでこの呼び名がある」と書かれています。

苗場山麓ジオパークの中津川左岸ルートの終点にしては対岸の大赤沢に渡れないのが残念です。徳島県祖谷のかずら橋などは世界から観光客が訪れていますので、残された鉄骨製の塔やワイヤーを元にちょっと工夫をしてスリル満点の橋にすれば小赤沢までの歴史ある旧道復活と新たな観光資源となることでしょう。

2024年7月27日号

-

ナワシロイチゴ

照井 麻美(津南星空写真部)

津南町にある森林セラピー基地にて野イチゴを見つけました。これはナワシロイチゴというキイチゴの仲間で野山の林縁のみならず、道端の藪など日当たりのいいところに生息しています。

5月から7月にかけてラズベリーに似た赤い実をつけ、「苗代」を作るころに果実が熟すことから、ナワシロイチゴと名付けられたそうです。

そのままでもジャムにしてもおいしく食べることができますが、すぐそばにある自然の中に食べ物があるということは改めて良いところに住んでいるな、と感じる瞬間でもあります。

移住した最初の頃は「花」や「草」ということだけで、名前も何もわかりませんでしたが、少しずつ植物の知識を増やしていくと、本当に多くの草花が山や林に生息していることがわかります。

特に葉の形や香り、樹木の質感などは一つ一つ特徴的で、こんなにも違うのかと驚くと同時に緑豊かな自然に囲まれて生活ができるこの地域が本当に贅沢な場所だと感じています。

これからの時期はブナ林がとても涼しく感じることのできる季節です。ぜひ、森林セラピー基地や近くの森に足を運んでみてはいかがでしょうか。

2024年7月20日号