今週のトピックス一覧

- 新着順

- 人気順

-

鏡面世界に咲く

津南町「中子の桜」

先週末から気温が上がり、いっきに開花した妻有地域の桜。標高450㍍余の少し高い地にある津南町の春の名勝「中子の桜」は今週から咲き始め17日から見頃を迎えている。残雪はほぼないが、湖面に桜が写りこみ、この地だけでしか見られない幻想空間を求め多くのカメラマンが足を運ぶ。見頃は今週末まで続きそうだ。

2024年4月20日号

-

「衰退でいいのか」、樋口明弘氏が再挑戦

関口市長後援会幹部、昨年末に「もう一期を」出馬要請

十日町市長任期、来春4月30日

来年4月の十日町市長選が動き出した。現職で4期の関口芳史市長(65)は次期への態度表明をしていないが、8年前に一騎打ちで惜敗した不動産業・樋口明弘氏(76)は11日、来年の市長選に出馬表明した。サンクロス十日町で記者会見した樋口氏は「市長の仕事は地域の仕事を創り出すこと。いまの市長は何を創り出したのか。だからこの15年間、十日町市はどんどん衰退している」と、現市政との対決色を鮮明にする。さらに取材に答え、その「仕事づくり」で上げるのが、来年6月に向えるJR東・宮中取水ダムの水利権更新に合わせた条件闘争ともいえる「発電する電力の地元還元」。樋口氏は「高い電気料が大幅に軽減できれば、大手企業は十日町に来る。働く場が増え、市民所得が上がれば人口増加に結び付く。今の市政はやるべきことをやっていない」と市長選での政策の一端を話している。樋口氏は2013年、2017年に次ぐ三度目の市長選挑戦となる。

2024年4月13日号

-

都心の満開桜、雪と競演

東京・日八会さくら祭り

津南町・栄村有志が雪4トン、交流18年目

〇…満開の桜に雪の風情ある空間が都心に出現した。東京・中央区日本橋・八重洲で行っている「日八会さくら祭り」は今月5~7日に開催。今年も津南町・栄村の有志で作るNPO雪の都GO雪共和国(相澤博文理事長)が6日に約4㌧の雪を持込む。会場は東京駅徒歩5分、中央区内最多の169本の桜は、雪を待っていたかのように満開。雪の滑り台やミニカマクラ、さらに2日間分用として持ち込んだ雪下にんじん3百㌔は半日で完売、急きょ追加を津南町から運ぶなどで盛況だった。

2024年4月13日号

-

現村長対元村長、確執? 静かに熱く

宮川陣営6日選対開き、森川選対13日総決起集会

4年前と同じ顔ぶれでの選挙戦が濃厚だ。任期満了(5月14日)に伴う栄村長選は16日告示、21日投開票が決まっている。現職の宮川幹雄村長(70、野田沢)、前回選244票差で敗れた元職・森川浩市氏(64、雪坪)が出馬を表明している。ただ告示日まで10日間となるが、両候補の活動が村民に見えず、「とても静かな村長選挙。本当に選挙があるのか疑問に思うぐらい」など、候補の動きや政策が見えにくい選挙戦に戸惑う声が出ている。人口1570人・高齢化率55・3%(3月末付)と人口減少が進む栄村の4年間の舵取りを誰に任せるのか。有権者の判断に注目が集まる。

2024年4月6日号

-

「早期開通を」、中京・関西圏繋ぐ

トンネル貫通、供用開始3年後

灰雨バイパス

改良により地域の安心安全道路であり、中京圏や関西圏と妻有地域を繋ぐ物流・交流道としての期待が高まっている国道117号「灰雨バイパス(仮称)」(延長1180㍍、トンネル827㍍)。昨年11月にトンネルが貫通。さらなる整備促進が求められるなか、貫通式は27日に現地で実施。供用開始は3年後の2027年度(令和9年度)を見込んでいる。住民は「いまの灰雨スノーシェッドは狭い。安全に通行できるよう早くバイパス化してほしい」と早期開通に期待している。

2024年3月30日号

-

「まずは一歩」、広域連携で

結婚支援「ハピ婚」に津南町も

全国的に社会問題として深刻化している地方の人口減少。その要因に挙げられているのが『未婚者』の増加。十日町市は昨年、新たな婚活支援で小千谷市との広域連携に取り組み、婚活イベントや婚活支援センター登録者同士のマッチングで、合わせて11組が誕生するなど連携効果が出ている。新年度はさらに津南町が連携に加わることになり、十日町市の結婚支援センターは『越後妻有ハピ婚サポートセンター』に名称変更して取り組む。栄村でも十日町市や津南町で働く人は会員登録できることから、より広域的な効果が期待され、人口対策の決め手になるか関心が集まる。

2024年3月30日号

-

10年後『新設2~3校』提言

専任教員増で1学年3学級確保、30年後『全市1校』

十日町市立中学校再編答申

『10年後に新設中学校2~3校で各学年3学級』、そして『30年後全市で1校』の答申がまとまった。5年前に出た十日町市中学校再編案への地域反発を受け、一昨年11月から再見直しを行ってきた「十日町市立中学校のあり方検討委員会」(委員長・雲尾周=新潟大教職大学院教授、25人)。最後となる第18回会議を行った19日、「より良い十日町市立中学校の想像と実現のために~十日町市立中学校のあり方についての提言」を渡辺正範教育長に答申。4項目14提言があり、注目の再編学校名の明記はないが、『10年後に新設の2~3中学校』と、前回より広域的な再編を求める一歩踏み込んだ内容になっている。提言は市ホームページでも公開予定。市中学校再編は、再び地域にボールが戻される。

2024年3月23日号

-

妻有巡る「チャドカン」、ラストラン

キッチンカー・カレー店 来月7日、5年間の活動に幕

香ばしくまろやかな風味が特徴で人気を集めているキッチンカー・カレー店『チャドカン』が来月7日、5年間の活動に幕を閉じる。妻有地域のイベント会場やコンビニ、公共施設の駐車場など様々な場所で店開きし人気を集めてきた。「本当に多くの皆さんから応援してもらいました」と店主の藤村真美子さん(40)。今月19日からはこれまでキッチンカーを受け入れてくれた会場を回る『ラストラン』。最後となるバングラディッシュカレーを届けている。

2024年3月23日号

-

「ラプンツェルの世界」現る

第48回つなん雪まつり

四国から来訪者も、入込9000人に減少

〇…時折吹雪くなど悪天候だったが、スカイランタン打ち上げ時は空に星が見える状況となり、風は強かったが約2千個がゆっくりと冬空に舞った。第48回つなん雪まつりは9日開催。今回はメイン会場のニュー・グリーンピア津南の貸切予約があったため、前夜祭はなく一日限りの開催。入込は9千人(昨年前夜祭1500人、本祭1万1千人の計1万2千人)と減少している。

2024年3月16日号

-

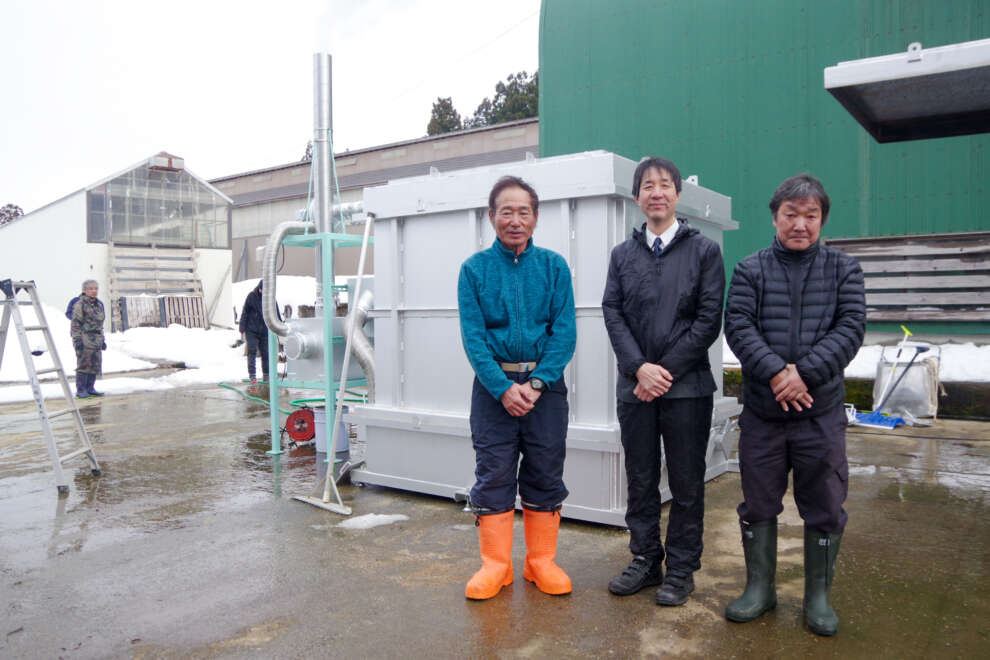

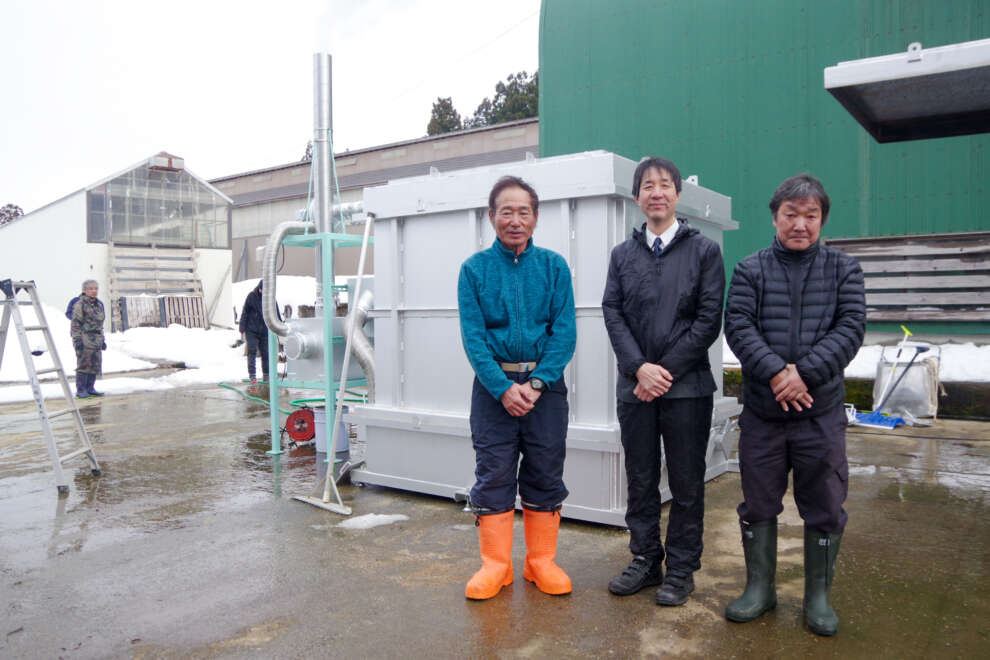

もみ殻資源化、バイオ燻炭に関心

農水省9年間実証試験、「農業、一歩進める」

十日町市東田沢

コメどころで毎年大量に発生する「もみ殻」。産業廃棄物として処理に困る農家もいるなか、もみ殻を燻炭化し特殊な微生物を混ぜることにより肥料化する「高機能バイオ炭」を製造する実証実験が十日町市東田沢で始まっている。農林水産省と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)のグリーンイノベーション基金事業の一環の実証試験として行い、委託期間9年間のプロジェクトとなる。コメ農家にとっては厄介者のもみ殻が、土壌改良資材として地域に益をもたらす物に変化する可能性があり、関心を呼んでいる。

2024年3月16日号

-

鏡面世界に咲く

津南町「中子の桜」

先週末から気温が上がり、いっきに開花した妻有地域の桜。標高450㍍余の少し高い地にある津南町の春の名勝「中子の桜」は今週から咲き始め17日から見頃を迎えている。残雪はほぼないが、湖面に桜が写りこみ、この地だけでしか見られない幻想空間を求め多くのカメラマンが足を運ぶ。見頃は今週末まで続きそうだ。

2024年4月20日号

-

「衰退でいいのか」、樋口明弘氏が再挑戦

関口市長後援会幹部、昨年末に「もう一期を」出馬要請

十日町市長任期、来春4月30日

来年4月の十日町市長選が動き出した。現職で4期の関口芳史市長(65)は次期への態度表明をしていないが、8年前に一騎打ちで惜敗した不動産業・樋口明弘氏(76)は11日、来年の市長選に出馬表明した。サンクロス十日町で記者会見した樋口氏は「市長の仕事は地域の仕事を創り出すこと。いまの市長は何を創り出したのか。だからこの15年間、十日町市はどんどん衰退している」と、現市政との対決色を鮮明にする。さらに取材に答え、その「仕事づくり」で上げるのが、来年6月に向えるJR東・宮中取水ダムの水利権更新に合わせた条件闘争ともいえる「発電する電力の地元還元」。樋口氏は「高い電気料が大幅に軽減できれば、大手企業は十日町に来る。働く場が増え、市民所得が上がれば人口増加に結び付く。今の市政はやるべきことをやっていない」と市長選での政策の一端を話している。樋口氏は2013年、2017年に次ぐ三度目の市長選挑戦となる。

2024年4月13日号

-

都心の満開桜、雪と競演

東京・日八会さくら祭り

津南町・栄村有志が雪4トン、交流18年目

〇…満開の桜に雪の風情ある空間が都心に出現した。東京・中央区日本橋・八重洲で行っている「日八会さくら祭り」は今月5~7日に開催。今年も津南町・栄村の有志で作るNPO雪の都GO雪共和国(相澤博文理事長)が6日に約4㌧の雪を持込む。会場は東京駅徒歩5分、中央区内最多の169本の桜は、雪を待っていたかのように満開。雪の滑り台やミニカマクラ、さらに2日間分用として持ち込んだ雪下にんじん3百㌔は半日で完売、急きょ追加を津南町から運ぶなどで盛況だった。

2024年4月13日号

-

現村長対元村長、確執? 静かに熱く

宮川陣営6日選対開き、森川選対13日総決起集会

4年前と同じ顔ぶれでの選挙戦が濃厚だ。任期満了(5月14日)に伴う栄村長選は16日告示、21日投開票が決まっている。現職の宮川幹雄村長(70、野田沢)、前回選244票差で敗れた元職・森川浩市氏(64、雪坪)が出馬を表明している。ただ告示日まで10日間となるが、両候補の活動が村民に見えず、「とても静かな村長選挙。本当に選挙があるのか疑問に思うぐらい」など、候補の動きや政策が見えにくい選挙戦に戸惑う声が出ている。人口1570人・高齢化率55・3%(3月末付)と人口減少が進む栄村の4年間の舵取りを誰に任せるのか。有権者の判断に注目が集まる。

2024年4月6日号

-

「早期開通を」、中京・関西圏繋ぐ

トンネル貫通、供用開始3年後

灰雨バイパス

改良により地域の安心安全道路であり、中京圏や関西圏と妻有地域を繋ぐ物流・交流道としての期待が高まっている国道117号「灰雨バイパス(仮称)」(延長1180㍍、トンネル827㍍)。昨年11月にトンネルが貫通。さらなる整備促進が求められるなか、貫通式は27日に現地で実施。供用開始は3年後の2027年度(令和9年度)を見込んでいる。住民は「いまの灰雨スノーシェッドは狭い。安全に通行できるよう早くバイパス化してほしい」と早期開通に期待している。

2024年3月30日号

-

「まずは一歩」、広域連携で

結婚支援「ハピ婚」に津南町も

全国的に社会問題として深刻化している地方の人口減少。その要因に挙げられているのが『未婚者』の増加。十日町市は昨年、新たな婚活支援で小千谷市との広域連携に取り組み、婚活イベントや婚活支援センター登録者同士のマッチングで、合わせて11組が誕生するなど連携効果が出ている。新年度はさらに津南町が連携に加わることになり、十日町市の結婚支援センターは『越後妻有ハピ婚サポートセンター』に名称変更して取り組む。栄村でも十日町市や津南町で働く人は会員登録できることから、より広域的な効果が期待され、人口対策の決め手になるか関心が集まる。

2024年3月30日号

-

10年後『新設2~3校』提言

専任教員増で1学年3学級確保、30年後『全市1校』

十日町市立中学校再編答申

『10年後に新設中学校2~3校で各学年3学級』、そして『30年後全市で1校』の答申がまとまった。5年前に出た十日町市中学校再編案への地域反発を受け、一昨年11月から再見直しを行ってきた「十日町市立中学校のあり方検討委員会」(委員長・雲尾周=新潟大教職大学院教授、25人)。最後となる第18回会議を行った19日、「より良い十日町市立中学校の想像と実現のために~十日町市立中学校のあり方についての提言」を渡辺正範教育長に答申。4項目14提言があり、注目の再編学校名の明記はないが、『10年後に新設の2~3中学校』と、前回より広域的な再編を求める一歩踏み込んだ内容になっている。提言は市ホームページでも公開予定。市中学校再編は、再び地域にボールが戻される。

2024年3月23日号

-

妻有巡る「チャドカン」、ラストラン

キッチンカー・カレー店 来月7日、5年間の活動に幕

香ばしくまろやかな風味が特徴で人気を集めているキッチンカー・カレー店『チャドカン』が来月7日、5年間の活動に幕を閉じる。妻有地域のイベント会場やコンビニ、公共施設の駐車場など様々な場所で店開きし人気を集めてきた。「本当に多くの皆さんから応援してもらいました」と店主の藤村真美子さん(40)。今月19日からはこれまでキッチンカーを受け入れてくれた会場を回る『ラストラン』。最後となるバングラディッシュカレーを届けている。

2024年3月23日号

-

「ラプンツェルの世界」現る

第48回つなん雪まつり

四国から来訪者も、入込9000人に減少

〇…時折吹雪くなど悪天候だったが、スカイランタン打ち上げ時は空に星が見える状況となり、風は強かったが約2千個がゆっくりと冬空に舞った。第48回つなん雪まつりは9日開催。今回はメイン会場のニュー・グリーンピア津南の貸切予約があったため、前夜祭はなく一日限りの開催。入込は9千人(昨年前夜祭1500人、本祭1万1千人の計1万2千人)と減少している。

2024年3月16日号

-

もみ殻資源化、バイオ燻炭に関心

農水省9年間実証試験、「農業、一歩進める」

十日町市東田沢

コメどころで毎年大量に発生する「もみ殻」。産業廃棄物として処理に困る農家もいるなか、もみ殻を燻炭化し特殊な微生物を混ぜることにより肥料化する「高機能バイオ炭」を製造する実証実験が十日町市東田沢で始まっている。農林水産省と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)のグリーンイノベーション基金事業の一環の実証試験として行い、委託期間9年間のプロジェクトとなる。コメ農家にとっては厄介者のもみ殻が、土壌改良資材として地域に益をもたらす物に変化する可能性があり、関心を呼んでいる。

2024年3月16日号