妻有新聞掲載記事一覧

- 新着順

- 人気順

-

自然と共に生きる

太島 勝重さん(1982年生まれ)

思ったらまずは行動。その先にあったのは『空に一番近い所で仕事をする』、特殊伐採師『空師(そらし)』だ。「英語が話したいと思って、ワーキングホリデーに行ったことがきっかけです。不思議ですね」。

生まれは十日町市中里。

高卒後、

地元に就職。「あの

頃は、これがやりたいというものが無かったなぁ」。19歳のお盆休みの頃だった。「友だちが夏休みで帰省し、一緒に遊んでいたら、友だちの携帯電話が鳴り、ちょっとごめんと、電話に出たと思ったら英語で話しはじめて…かっこいいなって。そこからでした」。

英語を話せるようになりたい。思ったら即行動。「叔父がアメリカのシアトルで飲食店をしていると聞いて、19歳の時に、雇ってもらいたいとアメリカまで言いに行きました」。しかし、「アメリカの失業率は高く、優先的に失業者を雇いたい、英語を話せない私を雇う必要性が見つからないと言われましたが、ワーキングホリデーという制度を教えてもらいました」。

日本に戻り、英語を独学で勉強しながら3年間資金を貯め、2007年、カナダ・バンクーバーへ。「高級住宅地の芝や木の剪定などガーデニングの仕事をしたのですが、その時にツリークライミングで特殊伐採をする職人と一緒に仕事する機会があったんです」。 木に登り、木の上から順に幹を切り、伐採木はロープを使って下す。日本では見たことがない伐り方だった。木登りして遊ぶツリークライミング技術の応用と知り、「伐採だけでなく、何百年も生きた巨木の調査もその技術を使います。自分の体一つで樹の手入れをする姿に憧れを抱きました」。

1年後に帰国。「木を切るには、チェーンソーを使いこなせる技術が必要」、チェーンソー技術を学ぶため津南町森林組合で5年間働く。山奥に入り間伐や造林などに取り組み技術を磨いた。

2013年、再びワーキングホリデーでニュージーランドへ。特殊伐採技術やボーンカービングアクセサリー、パーマカルチャーにも興味があり、その先進国だ。「あの『ネピア』の原材料のパルプ材も伐採しました。このパルプ材などは通常の木の8倍も育つのが早い。1日150本くらいチェーンソーで切り、大きな木を山から山へワイヤーを張って運びました」。林業の奥深さを体感。同時に自然への畏敬の念の深さも感じた。「ニュージーランドは自然をとても大切にしている国。自然に感謝し、楽しんで生活に取り入れている姿に『自然と共に生きる』ことの意味を実感したんです」。2014年に十日町に戻った。

山と共に生きる、山や木に生かされる実感を抱き、現代の木こり業『木こり屋八十八』を立ち上げる。商号はコメどころにちなむ。「米づくりには八十八の手間がかかると言われ、私たちもていねいな仕事をしよう、という思いです」。2017年、35歳の時。

大型重機を使わず、狭い場所やクレーン車が入れない所でもツリークライミング技術で木をコントロールし、上部から大切に切る。「時間と手間はかかりますが、木や森と向き合い、山にダメージを与えない低負荷の伐採を心がけています」。この確かな技術が求められ、関東圏など県外からも声がかかる。

昨年結婚。「私を含め3人の従業員と妻が協力してくれています。木を切るだけではなく、切った木は余すことなく使いたいですね。杉から精油を作ったり、地域流通活用をめざしています」。

自然環境には特に目を向ける。「人は自然の恵みに生かされ、自然を大切にしてきました。しかし、今は人間社会と自然とが離れつつあります。山は人の手が入らなくなると荒廃していきます」。

「先人たちが受け継いできた文化を今に活かし、自然の中にいる人間のあるべき姿を考え、何ができるかその間に立ち、私たちの社会の土台である自然という大切なモノを木こりとして発信し、人と自然を結び直す活動をしていきたいですね」。

▼バトンタッチします

髙橋拓也さん

2024年10月26日号

-

比例代表は全国1区、重複禁止を

改めて選挙制度を考える

村山 朗 (会社員)

衆院選も大詰めを迎えています。筆者は、毎回投票所に足を運んできましたが、重複立候補できるこの小選挙区比例代表並立制にすっきりしない感覚を持っておりました。今回自民党の裏金問題で、わが選挙区の一候補が重複立候補できなくなったということですが、重複立候補ということは一回の選挙に同じ人が、選挙区と政党の比例代表の両方に立候補できるということですよね。はて? これって、正しいやり方でしょうか。

今更こんなことを持ち出すのは、ボケ老人もいいとこですが、今回の衆院選挙で重複云々が大きな話題になっているので改めて確認してみました。

かつて中選挙区制(一つの選挙区で2人以上当選する制度)の下で、同じ選挙区で同じ政党から複数立候補すると、同じ党の支持者の票を候補者が奪いあうことになり、不正や買収行為が横行する汚い選挙になりがちでした。

それを解消するために一つの選挙区で1人が当選する小選挙区制に時間をかけて制度改革をしたわけですね。そして、政党に投票する比例代表制は衆議院の場合、拘束名簿式(政党であらかじめ当選する順番を決めた名簿を作成)で、得票数に応じて名簿の上位から当選するという仕組みです。小選挙区での選挙活動は難しいが、政党にとって議員になってほしい人を名簿に載せるのが本来の姿でしょうが、現実には小選挙区で立候補している人も名簿に載せることができることができます。これが並立制ということなのでしょうか。

またブロック単位の比例代表制では投票したい候補者と政党が別の場合、ブロックにその政党がない場合は1票が棄権と同じことになります。つまり小選挙区の候補者に1票、比例代表では別の党に1票と2票投票したいのに1票は投票する相手がいないことになります。

この制度は、小党の乱立や売名行為の候補者を防ぐには有効だと思いますが、やっぱり並立というのが釈然としません。 比例代表制を全国1区にして重複立候補を禁止してはどうでしょうか。選挙区ではその地域の代表を選び、比例代表では政党の政策や理念で投票する。これが1人2票制のあるべき姿だと思います。

289人が選挙区で選ばれ、176人が比例代表で選ばれる今回の衆議院選挙。裏金問題で公認されなかった議員や重複名簿に載らなかった候補者にとって、今までとまったく勝手の違う選挙です。我が新5区では1人が重複立候補、1人が選挙区のみの立候補です。さて結果はいかに?

2024年10月26日号

-

似た者同士

中沢 英正(県自然観察保護員)

10月になると、花をつける植物の種類は随分と限られてしまう。目立つのは外来種のセイタカアワダチソウだ。でも、足元に目をやればまだまだ小さな花を見つけることができる。

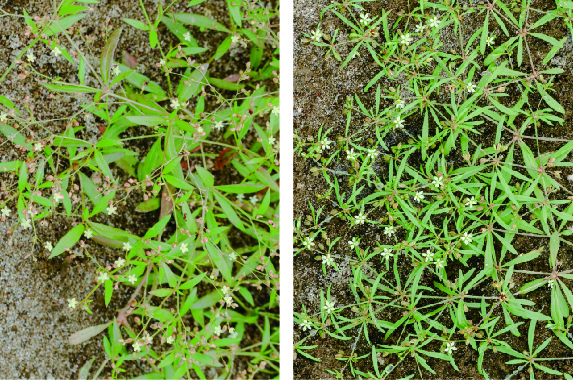

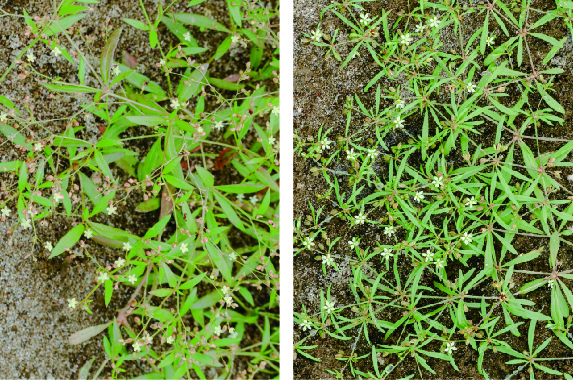

日当たりの良い開けた場所で見つかるのが「ザクロソウ」(写真左)である。花期は6~8月だが、近年の温暖化の影響なのか秋遅くまで花を咲かせている。庭先や畑で草取りをする人にはお馴染みさんだ。

そのそっくりさんに「クルマバザクロソウ」(写真右)がある。こちらは熱帯アメリカ原産の外来種で明治期に渡来したという。苗場山麓で見かけるようになったのは35年ほど前からである。ザクロソウと同じ環境を好むことから、生育場所をめぐる争いが起きているのかも…。

暖かな秋は適応力の強い外来種にとって分布を広げるチャンスなのである。2024年10月26日号

-

「その場限り」は、もったいない

「その場限り」。今度の衆院選をその場限りにするのはもったいない。選挙区再編で新たに誕生した新潟5区。衆院選小選挙区だが、新たな生活圏でもあり、いわば魚沼広域だ。十日町市・津南町の十日町広域圏、南魚・北魚の広域圏、これが衆院選の選挙区再編で一つになった。まさに魚沼広域圏だ。

この括り、選挙以上に今後連携が求められる広域エリアだろう。魚沼コシヒカリの産地には小千谷市も入るが、事実上の魚沼米の産地だ。魚沼イコール5区となった今回の衆院選は、住民に「運命共同体」を印象づけたのではないか。ならば、この好機を逃がす手はない。

歴史に「たら・れば」は禁句だが、選挙中よく聞いた言葉だ。田中角栄の時代に今回の選挙区が誕生していたら、上越新幹線ルート、関越高速道整備、ほくほく線など鉄道整備、いわゆる交通インフラはいまと相当違っていただろう。まさに「政治の力」が及んだだろう、と。

妄想は限りないが、今回の選挙区再編で魚沼が一体化したことの意義を、このエリア住民で共有したい。市町行政の連携、経済活動の連動、文化活動など住民同士の連携は今後起こる予感がする、いや起こす必要がある。ならばこの好機を逃す手はない。選挙は結果がでればノーサイド。先ずは主導する行政が、魚沼広域圏を常に念頭に事業展開することが求められる。

先ずは地域医療だろう。3次医療の拠点は魚沼基幹病院、2次医療は県立十日町病院、さらに地域に密着した医療活動する自治体病院や開業医院がある。すでに広域医療圏の協議テーブルはあるだろうが、この選挙を大きな契機にしてはどうか。

経済活動も同様だ。雪国観光圏があり、県境を含む奥信越観光圏もある。選挙結果に影響を受けない自治体こそ、いま動き出す時だ。2024年10月26日号

-

全国注視、「傷負い」与野党一騎打ち

立憲・梅谷守氏と自民・高鳥修一氏、魚沼票の行方は

衆院選27日投開票

衆院総選挙(15日公示、27日投開票)は区割り変更後初の改選となり、上越地域と魚沼エリアが一体化した新潟新5区は、共に党処分を受けた立憲と自民の前職同士による四度目の決戦になっている。日本酒配布で公選法違反で告発され党処分を受けた立憲・梅谷守氏(50・1期)と政治資金不記載の裏金問題で比例重複立候補禁止の党処分を受けた高鳥修一氏(64・5期)。新内閣発足わずか3日後の解散・総選挙となりまさに短期決戦。公示後、大票田の上越や新たに編入した南魚沼エリアなど両選対は勢力的に街宣するが、「傷負い」の両前職だけに有権者の見方は冷めている。新5区総有権者34万2022人(14日時点)の45%を占める大票田上越市の行方が焦点だが、新編入した南魚エリア7万9635人(全体の23%)も大きな要素を占める。十日町市・津南町は4万8921人(同14%)。3年前の2021年改選は130票の全国最小差だっただけに、新たに編入した南魚沼市・魚沼市・湯沢町の動向が最大の関心事となり、両選対とも大きな力を注いでいる。

2024年10月19日号

-

「無視できない署名数に」

県民投票で決める会 スタートアップ集会

28日から署名集め開始、柏崎刈羽原発再稼働

「原発再稼働は県民自身が決める」を合言葉に、全県で広がる市民運動「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」。条例制定による県民投票の実施をめざし、衆院選の投開票日翌日の今月28日から署名集めを開始することを決めている。条例制定を県議会に直接請求するためには60日間で有権者の50分の1以上の自筆署名が必要で、9月1日付では「約3万6400人」。全県20万人署名をめざし、妻有地域の「県民投票で決める会十日町・津南」では1万人をめざしている。

2024年10月19日号

-

「やっぱり、パンを作りたい」

金谷 日向さん(1989年生まれ)

歩み続けて来た人生、その度、その度、自分の気持ちと向き合ってきた。「何をしたいのか、将来何をして生きていきたいのか。その時々、自分の気持ちと向き合いました。食のこと、飲食に関わることへの思いが強くなっていきました」。

そのきっかけは大地の芸術祭だった。首都圏の大学で心理学を学んでいた4年の夏休み。2012年帰省した時、父からの言葉だった。「大地の芸術祭巡りに行こうと父から誘われました。生まれ育った妻有ですが、地域を巡りながら、改めて妻有の素晴らしさを感じたんです」。自然の心地良さ、リラックスできる地域環境、生まれ育った地を離れて分かったこの地の解放感だった。「芸術祭もきっかけでしたが、帰ろうと決めました」。

十日町生活が始まったある日。「本屋に行ったんです。たまたま目に留まったのが『手ごねパン』の作り方の本でした」。その本の作り方を見ながらパンを自作した。何度も何度も作り、次第に夢中になっていく自分を感じ、さらに打ち込んだ。

「これは面白い、楽しいと、市外のパン作り教室にも通いました」。この時、26歳。友だちや周囲から結婚や出産の話しが次々と聞こえた。「自分は何がしたいのか、その時も自分と向き合い、考えました。これも出会いなんですね、パンづくりがしたい、これでした」。20代最後のチャレンジ、これも自分の人生、どんな経験も無駄な経験はないと、自分で探し、首都圏のパン屋に就職した。

厳しい現実が待っていた。予想以上に過酷でハードな業務。「朝暗いうちから夜遅くまで働きました。振り返ると辛かった気持ちも正直大きいですね」。

ただ経験から一つの確信を得た。「パンづくりがさらに好きになり、職人の世界に触れることができ、とっても勉強になったと思っています」。職人が手慣れた作業を淡々とこなすが、そこには秒刻みの手順やしっかりした準備と段取りが必要、その基本の基本を体感できた。「あの経験は本当に大変でしたが、それが今に活かされています」。

早朝から夜遅くまで1年間、みっちりパンづくりを学んだ。その後、販売経験を積むためカフェへ転職。2018年大地の芸術祭の年だった。「カフェ転職までの1ヵ月間、大地の芸術祭に行こうと調べていたら、里山食堂の短期アルバイト募集があり、すぐに応募しました」。

玄米を主体に、主菜の穀類に旬の地元食材の美味しさをそのまま提供する里山食堂。「毎日まさに目の回る忙しさでしたが、スタッフの皆さんがとても温かくって、パワフルで楽しく、あっという間の1ヵ月でした」。 都内へ戻ったが、大地の芸術祭の食関係の仕事をしたい思いが募り、2019年、二度目のUターン。再び十日町生活が始まった。

市内の飲食店で働き始めた頃、里山食堂から声が掛かった。帰っているという情報が流れたらしい。アルバイトから正規職員になり、やりがいや責任感が増していった。

「経験も積み、30歳を超えて、もう一度自分と向き合ったんです」。歩みを振り返ると、自分の気持ちが見えて来た。『パンづくりをしたい。自分のお店を持ちたい』だった。2023年3月退職。

様々なイベントなどに自作パンを出店しながら自分の店づくりの準備を進めた。今年4月、『パンと暮らしとヤナギヤ』を開店。そのお店は自宅である津南町鹿渡新田の古民家。店名は屋号『柳』から。「柳の家の雰囲気を活かせるパン屋ができれば素敵だなって思って、そのまま店名にしました」。 築100年余、太い柱や梁が雰囲気を作り出す古民家。そのひと部屋を改修し、古民家に残る民具や家具など活用。丹精込めて作ったパンは、古道具店で一目ぼれしたアンティークなショーケースに並ぶ。

北海道産小麦を使用し、ぶどうやりんごなど様々な素材による自家製酵母で焼き上げるこだわりパン。「地元で採れた季節が感じられる旬の食材をパンにアレンジし、彩りを考え、目でも楽しめ、美味しそうなものをと考えています」。

思いを込め、こだわりぬいたパンは評判を呼び、地元はじめ十日町市や南魚沼市、県外からの芸術祭や行楽客などネットを通じて広範囲から多くの人が足を運ぶ。

「旬のもの、季節の野菜を活かす料理は前職の里山食堂で学んだことが生きています。できるだけ手作りで、季節のものを使ってお客様に届けたいですね」。

▼バトンタッチします

太島勝重さん

2024年10月19日号

-

「Small is Beautiful」がある

隠岐の島々を訪れて

清水 裕理 (経済地理学博士)

早いもので今年も残すところ2ヵ月半となり、夏の暑さがやっと和らいできたところ、島根県の隠岐の島々に行ってきました。

新潟県の佐渡と同じように、奈良時代ごろから、天皇や公家の方々などが遠流された歴史を有します。この地がそのような地に選ばれたのは、都から遠く離れているだけでなく、貴人が食べ物に苦労したり生活に危険が生じたりしないところとして選ばれたという話があります。江戸時代には、北前船の寄港地としても栄えました。

最近は、隠岐の島にIターンやUターンをする人々が増え、子供の数が増えていることが注目されます。5年位前は小学校の1学年に1〜2名しかいなかったのが、最近は5名を超えるようになってきているとのことでした。

ここに住むと、ここで結婚をすると、ここで子供を授かると、それぞれの段階で自治体は支援金を準備し、そのような思い切った施策を行なってきたことも功を奏しているのでしょう。

地域おこし協力隊として島にやってきた若者が、地域に溶け込み頼りにされている姿も至るところで見られました。

釣り好きと島好きが島で出会って結婚し、夫婦で農業漁業や観光業の仕事をしながらの子育て中。年会費のアマゾンプライムに入っているので、おむつも送料無料で2日後に届き便利です、と話してくれました。

さらに最近の島の話題は、フランス料理のレストラン、おしゃれな美容院、こだわりのパン屋さんが、新たにできたことです。

飲食店や美容の業種は、今までも島にある仕事ですが、最近は、本土で一流の腕をふるっていた人たちが島にやってきて移住し、自分たちの小さなお店を持ち、提供するサービスのわりに良心的な価格で、島の住民と観光客から人気とのことでした。

この話を聞いて、これらの方々に共通して「Small is Beautiful 」とよばれるような美学がおありになるのかなと、ふと感じてしまいました。

「Small is Beautiful」は、欧州の経済学者が1973年に記した著書の日本語タイトルとして有名になった言葉です。

大分県湯布院で温泉宿を営まれ、観光カリスマでいらした中谷健太郎氏は、町のあり様について、

小さいから、身近に暖かい関係が生まれる。小さいから、個性的な価値を生み出せる。 小さいから、大きな資本を必要としない。と語られていたと、かつての勤務先の先輩から聞いたことを思い出し、島を後にしました。

2024年10月19日号

-

女性ホルモンとドライマウス

よく噛む、笑う、口を開き腹式呼吸を

Vol 108

先週末に開催したフェムテックフェスは大勢の方にご来場いただき大変賑わいました。「こんなものがあるのかとびっくりした!」という感想を多くいただき、やって良かったなと思っています。お子さん連れの方からご年配の方、女性だけでなく男性も、足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました!

さて、ついに歯周病と女性ホルモンの関係のお話の最終回です。今回は閉経後のホルモン変化と歯周病の関係です。

女性は閉経後、女性ホルモンの枯渇によって、ズバリ、既存の歯周病が悪化します。その原因はひとつに骨量減少により、あごの骨も骨量が減り、歯を支える土台となる骨、歯槽骨がもろくなることで歯周ポケットができやすくなるから。

もう一つにエストロゲンが低下することで歯周病菌と戦う免疫力が低下し、歯と歯ぐきの境目では炎症を起こす物質の分泌が盛んになるから、といわれています。そしてさらに歯周病悪化にむけて追い打ちをかけるのが、更年期から見られ始める「ドライマウス」です。

ドライマウスは唾液の分泌が減少し、口腔内が乾燥状態になること。他の疾患の一症状として現れることもありますが、女性ホルモンのバランスが乱れてくると、唾液の分泌が減り、ドライマウスになりやすくなります。

ドライマウスは口腔内のねばねば感、ヒリヒリする症状などから始まり、虫歯が進行して口臭の悪化が起こる他、重症になると、舌表面のひび割れ、摂食障害、味覚障害、発音障害なども現れます。

更年期世代の女性は「首や肩がこる」という症状を訴えられる方が多いですが、この首から肩への血流障害は、実はドライマウスに繋がっているかもしれません。

例えば、年々増えている「スマホ首」。スマホに集中している時は体を動かさないため、うつむいた姿勢を長時間続けることになり、首の後ろの筋肉に負担がかかります。これにより、首に痛みやこりの症状が現れ、体中に不調が出てしまうのが「スマホ首」なのですが、実はドライマウスを引き起こします。

ということは、スマホ首ではないものの、首や肩がこるなどの症状がある人も、注意をしたほうが良いのではないでしょうか。

では、ドライマウス対策としては何があるかというと、口をよく動かし口周りの筋肉を鍛えることが大切なので、①よく噛んで食べる②口角を上げて笑顔をつくる③大きく口を開けて腹式呼吸でストレス発散しながら好きな歌を歌う④上唇だけを10秒間大きく膨らませ、これを3回繰り返す。

1日2セットを目安にチャレンジし、唾液腺を刺激する体操をする⑤歯磨きのときに、歯ブラシ、または指で歯茎や舌の裏などを優しくマッサージして刺激して口周りの血行を良くする。そして、⑥ハーブウォーターでうがい、はいかがでしょうか?

狭い空間ですが、体全体の不調に関わる口の中。特に女性ホルモンに一生を支配されている女性は、すべてのライフステージで歯周病になりやすいので日々のケアを忘れずに!!(たかき医院・仲栄美子院長)

2024年10月19日号

-

魚野川取水堰 その2

小林 幸一(津南案内人)

先日意を決して魚野川の水門の遺構を調査しました。

水門は完成した当時は9本の柱が上部で連結し洪水で水嵩が増した時の捌け口だったようですが、現在は右半分ほど残り、あとは土砂崩の中に埋まっていいます。

石柱は割石にセメントを充填したつくりで2本の溝が切られています。溝には厚い板を2重に落とし込む方式で柱の両側に刻まれています。

現場はガレ場で大変危険な所です。また河川敷以外は私有地で立ち入ことは出来ません。

続く。次回は水門の裏にある不気味な…。

写真:100年前の水門(東京電力ホールディングス株式会社電気の史料館より借用)

2024年10月19日号

-

自然と共に生きる

太島 勝重さん(1982年生まれ)

思ったらまずは行動。その先にあったのは『空に一番近い所で仕事をする』、特殊伐採師『空師(そらし)』だ。「英語が話したいと思って、ワーキングホリデーに行ったことがきっかけです。不思議ですね」。

生まれは十日町市中里。

高卒後、

地元に就職。「あの

頃は、これがやりたいというものが無かったなぁ」。19歳のお盆休みの頃だった。「友だちが夏休みで帰省し、一緒に遊んでいたら、友だちの携帯電話が鳴り、ちょっとごめんと、電話に出たと思ったら英語で話しはじめて…かっこいいなって。そこからでした」。

英語を話せるようになりたい。思ったら即行動。「叔父がアメリカのシアトルで飲食店をしていると聞いて、19歳の時に、雇ってもらいたいとアメリカまで言いに行きました」。しかし、「アメリカの失業率は高く、優先的に失業者を雇いたい、英語を話せない私を雇う必要性が見つからないと言われましたが、ワーキングホリデーという制度を教えてもらいました」。

日本に戻り、英語を独学で勉強しながら3年間資金を貯め、2007年、カナダ・バンクーバーへ。「高級住宅地の芝や木の剪定などガーデニングの仕事をしたのですが、その時にツリークライミングで特殊伐採をする職人と一緒に仕事する機会があったんです」。 木に登り、木の上から順に幹を切り、伐採木はロープを使って下す。日本では見たことがない伐り方だった。木登りして遊ぶツリークライミング技術の応用と知り、「伐採だけでなく、何百年も生きた巨木の調査もその技術を使います。自分の体一つで樹の手入れをする姿に憧れを抱きました」。

1年後に帰国。「木を切るには、チェーンソーを使いこなせる技術が必要」、チェーンソー技術を学ぶため津南町森林組合で5年間働く。山奥に入り間伐や造林などに取り組み技術を磨いた。

2013年、再びワーキングホリデーでニュージーランドへ。特殊伐採技術やボーンカービングアクセサリー、パーマカルチャーにも興味があり、その先進国だ。「あの『ネピア』の原材料のパルプ材も伐採しました。このパルプ材などは通常の木の8倍も育つのが早い。1日150本くらいチェーンソーで切り、大きな木を山から山へワイヤーを張って運びました」。林業の奥深さを体感。同時に自然への畏敬の念の深さも感じた。「ニュージーランドは自然をとても大切にしている国。自然に感謝し、楽しんで生活に取り入れている姿に『自然と共に生きる』ことの意味を実感したんです」。2014年に十日町に戻った。

山と共に生きる、山や木に生かされる実感を抱き、現代の木こり業『木こり屋八十八』を立ち上げる。商号はコメどころにちなむ。「米づくりには八十八の手間がかかると言われ、私たちもていねいな仕事をしよう、という思いです」。2017年、35歳の時。

大型重機を使わず、狭い場所やクレーン車が入れない所でもツリークライミング技術で木をコントロールし、上部から大切に切る。「時間と手間はかかりますが、木や森と向き合い、山にダメージを与えない低負荷の伐採を心がけています」。この確かな技術が求められ、関東圏など県外からも声がかかる。

昨年結婚。「私を含め3人の従業員と妻が協力してくれています。木を切るだけではなく、切った木は余すことなく使いたいですね。杉から精油を作ったり、地域流通活用をめざしています」。

自然環境には特に目を向ける。「人は自然の恵みに生かされ、自然を大切にしてきました。しかし、今は人間社会と自然とが離れつつあります。山は人の手が入らなくなると荒廃していきます」。

「先人たちが受け継いできた文化を今に活かし、自然の中にいる人間のあるべき姿を考え、何ができるかその間に立ち、私たちの社会の土台である自然という大切なモノを木こりとして発信し、人と自然を結び直す活動をしていきたいですね」。

▼バトンタッチします

髙橋拓也さん

2024年10月26日号

-

比例代表は全国1区、重複禁止を

改めて選挙制度を考える

村山 朗 (会社員)

衆院選も大詰めを迎えています。筆者は、毎回投票所に足を運んできましたが、重複立候補できるこの小選挙区比例代表並立制にすっきりしない感覚を持っておりました。今回自民党の裏金問題で、わが選挙区の一候補が重複立候補できなくなったということですが、重複立候補ということは一回の選挙に同じ人が、選挙区と政党の比例代表の両方に立候補できるということですよね。はて? これって、正しいやり方でしょうか。

今更こんなことを持ち出すのは、ボケ老人もいいとこですが、今回の衆院選挙で重複云々が大きな話題になっているので改めて確認してみました。

かつて中選挙区制(一つの選挙区で2人以上当選する制度)の下で、同じ選挙区で同じ政党から複数立候補すると、同じ党の支持者の票を候補者が奪いあうことになり、不正や買収行為が横行する汚い選挙になりがちでした。

それを解消するために一つの選挙区で1人が当選する小選挙区制に時間をかけて制度改革をしたわけですね。そして、政党に投票する比例代表制は衆議院の場合、拘束名簿式(政党であらかじめ当選する順番を決めた名簿を作成)で、得票数に応じて名簿の上位から当選するという仕組みです。小選挙区での選挙活動は難しいが、政党にとって議員になってほしい人を名簿に載せるのが本来の姿でしょうが、現実には小選挙区で立候補している人も名簿に載せることができることができます。これが並立制ということなのでしょうか。

またブロック単位の比例代表制では投票したい候補者と政党が別の場合、ブロックにその政党がない場合は1票が棄権と同じことになります。つまり小選挙区の候補者に1票、比例代表では別の党に1票と2票投票したいのに1票は投票する相手がいないことになります。

この制度は、小党の乱立や売名行為の候補者を防ぐには有効だと思いますが、やっぱり並立というのが釈然としません。 比例代表制を全国1区にして重複立候補を禁止してはどうでしょうか。選挙区ではその地域の代表を選び、比例代表では政党の政策や理念で投票する。これが1人2票制のあるべき姿だと思います。

289人が選挙区で選ばれ、176人が比例代表で選ばれる今回の衆議院選挙。裏金問題で公認されなかった議員や重複名簿に載らなかった候補者にとって、今までとまったく勝手の違う選挙です。我が新5区では1人が重複立候補、1人が選挙区のみの立候補です。さて結果はいかに?

2024年10月26日号

-

似た者同士

中沢 英正(県自然観察保護員)

10月になると、花をつける植物の種類は随分と限られてしまう。目立つのは外来種のセイタカアワダチソウだ。でも、足元に目をやればまだまだ小さな花を見つけることができる。

日当たりの良い開けた場所で見つかるのが「ザクロソウ」(写真左)である。花期は6~8月だが、近年の温暖化の影響なのか秋遅くまで花を咲かせている。庭先や畑で草取りをする人にはお馴染みさんだ。

そのそっくりさんに「クルマバザクロソウ」(写真右)がある。こちらは熱帯アメリカ原産の外来種で明治期に渡来したという。苗場山麓で見かけるようになったのは35年ほど前からである。ザクロソウと同じ環境を好むことから、生育場所をめぐる争いが起きているのかも…。

暖かな秋は適応力の強い外来種にとって分布を広げるチャンスなのである。2024年10月26日号

-

「その場限り」は、もったいない

「その場限り」。今度の衆院選をその場限りにするのはもったいない。選挙区再編で新たに誕生した新潟5区。衆院選小選挙区だが、新たな生活圏でもあり、いわば魚沼広域だ。十日町市・津南町の十日町広域圏、南魚・北魚の広域圏、これが衆院選の選挙区再編で一つになった。まさに魚沼広域圏だ。

この括り、選挙以上に今後連携が求められる広域エリアだろう。魚沼コシヒカリの産地には小千谷市も入るが、事実上の魚沼米の産地だ。魚沼イコール5区となった今回の衆院選は、住民に「運命共同体」を印象づけたのではないか。ならば、この好機を逃がす手はない。

歴史に「たら・れば」は禁句だが、選挙中よく聞いた言葉だ。田中角栄の時代に今回の選挙区が誕生していたら、上越新幹線ルート、関越高速道整備、ほくほく線など鉄道整備、いわゆる交通インフラはいまと相当違っていただろう。まさに「政治の力」が及んだだろう、と。

妄想は限りないが、今回の選挙区再編で魚沼が一体化したことの意義を、このエリア住民で共有したい。市町行政の連携、経済活動の連動、文化活動など住民同士の連携は今後起こる予感がする、いや起こす必要がある。ならばこの好機を逃す手はない。選挙は結果がでればノーサイド。先ずは主導する行政が、魚沼広域圏を常に念頭に事業展開することが求められる。

先ずは地域医療だろう。3次医療の拠点は魚沼基幹病院、2次医療は県立十日町病院、さらに地域に密着した医療活動する自治体病院や開業医院がある。すでに広域医療圏の協議テーブルはあるだろうが、この選挙を大きな契機にしてはどうか。

経済活動も同様だ。雪国観光圏があり、県境を含む奥信越観光圏もある。選挙結果に影響を受けない自治体こそ、いま動き出す時だ。2024年10月26日号

-

全国注視、「傷負い」与野党一騎打ち

立憲・梅谷守氏と自民・高鳥修一氏、魚沼票の行方は

衆院選27日投開票

衆院総選挙(15日公示、27日投開票)は区割り変更後初の改選となり、上越地域と魚沼エリアが一体化した新潟新5区は、共に党処分を受けた立憲と自民の前職同士による四度目の決戦になっている。日本酒配布で公選法違反で告発され党処分を受けた立憲・梅谷守氏(50・1期)と政治資金不記載の裏金問題で比例重複立候補禁止の党処分を受けた高鳥修一氏(64・5期)。新内閣発足わずか3日後の解散・総選挙となりまさに短期決戦。公示後、大票田の上越や新たに編入した南魚沼エリアなど両選対は勢力的に街宣するが、「傷負い」の両前職だけに有権者の見方は冷めている。新5区総有権者34万2022人(14日時点)の45%を占める大票田上越市の行方が焦点だが、新編入した南魚エリア7万9635人(全体の23%)も大きな要素を占める。十日町市・津南町は4万8921人(同14%)。3年前の2021年改選は130票の全国最小差だっただけに、新たに編入した南魚沼市・魚沼市・湯沢町の動向が最大の関心事となり、両選対とも大きな力を注いでいる。

2024年10月19日号

-

「無視できない署名数に」

県民投票で決める会 スタートアップ集会

28日から署名集め開始、柏崎刈羽原発再稼働

「原発再稼働は県民自身が決める」を合言葉に、全県で広がる市民運動「柏崎刈羽原発再稼働の是非を県民投票で決める会」。条例制定による県民投票の実施をめざし、衆院選の投開票日翌日の今月28日から署名集めを開始することを決めている。条例制定を県議会に直接請求するためには60日間で有権者の50分の1以上の自筆署名が必要で、9月1日付では「約3万6400人」。全県20万人署名をめざし、妻有地域の「県民投票で決める会十日町・津南」では1万人をめざしている。

2024年10月19日号

-

「やっぱり、パンを作りたい」

金谷 日向さん(1989年生まれ)

歩み続けて来た人生、その度、その度、自分の気持ちと向き合ってきた。「何をしたいのか、将来何をして生きていきたいのか。その時々、自分の気持ちと向き合いました。食のこと、飲食に関わることへの思いが強くなっていきました」。

そのきっかけは大地の芸術祭だった。首都圏の大学で心理学を学んでいた4年の夏休み。2012年帰省した時、父からの言葉だった。「大地の芸術祭巡りに行こうと父から誘われました。生まれ育った妻有ですが、地域を巡りながら、改めて妻有の素晴らしさを感じたんです」。自然の心地良さ、リラックスできる地域環境、生まれ育った地を離れて分かったこの地の解放感だった。「芸術祭もきっかけでしたが、帰ろうと決めました」。

十日町生活が始まったある日。「本屋に行ったんです。たまたま目に留まったのが『手ごねパン』の作り方の本でした」。その本の作り方を見ながらパンを自作した。何度も何度も作り、次第に夢中になっていく自分を感じ、さらに打ち込んだ。

「これは面白い、楽しいと、市外のパン作り教室にも通いました」。この時、26歳。友だちや周囲から結婚や出産の話しが次々と聞こえた。「自分は何がしたいのか、その時も自分と向き合い、考えました。これも出会いなんですね、パンづくりがしたい、これでした」。20代最後のチャレンジ、これも自分の人生、どんな経験も無駄な経験はないと、自分で探し、首都圏のパン屋に就職した。

厳しい現実が待っていた。予想以上に過酷でハードな業務。「朝暗いうちから夜遅くまで働きました。振り返ると辛かった気持ちも正直大きいですね」。

ただ経験から一つの確信を得た。「パンづくりがさらに好きになり、職人の世界に触れることができ、とっても勉強になったと思っています」。職人が手慣れた作業を淡々とこなすが、そこには秒刻みの手順やしっかりした準備と段取りが必要、その基本の基本を体感できた。「あの経験は本当に大変でしたが、それが今に活かされています」。

早朝から夜遅くまで1年間、みっちりパンづくりを学んだ。その後、販売経験を積むためカフェへ転職。2018年大地の芸術祭の年だった。「カフェ転職までの1ヵ月間、大地の芸術祭に行こうと調べていたら、里山食堂の短期アルバイト募集があり、すぐに応募しました」。

玄米を主体に、主菜の穀類に旬の地元食材の美味しさをそのまま提供する里山食堂。「毎日まさに目の回る忙しさでしたが、スタッフの皆さんがとても温かくって、パワフルで楽しく、あっという間の1ヵ月でした」。 都内へ戻ったが、大地の芸術祭の食関係の仕事をしたい思いが募り、2019年、二度目のUターン。再び十日町生活が始まった。

市内の飲食店で働き始めた頃、里山食堂から声が掛かった。帰っているという情報が流れたらしい。アルバイトから正規職員になり、やりがいや責任感が増していった。

「経験も積み、30歳を超えて、もう一度自分と向き合ったんです」。歩みを振り返ると、自分の気持ちが見えて来た。『パンづくりをしたい。自分のお店を持ちたい』だった。2023年3月退職。

様々なイベントなどに自作パンを出店しながら自分の店づくりの準備を進めた。今年4月、『パンと暮らしとヤナギヤ』を開店。そのお店は自宅である津南町鹿渡新田の古民家。店名は屋号『柳』から。「柳の家の雰囲気を活かせるパン屋ができれば素敵だなって思って、そのまま店名にしました」。 築100年余、太い柱や梁が雰囲気を作り出す古民家。そのひと部屋を改修し、古民家に残る民具や家具など活用。丹精込めて作ったパンは、古道具店で一目ぼれしたアンティークなショーケースに並ぶ。

北海道産小麦を使用し、ぶどうやりんごなど様々な素材による自家製酵母で焼き上げるこだわりパン。「地元で採れた季節が感じられる旬の食材をパンにアレンジし、彩りを考え、目でも楽しめ、美味しそうなものをと考えています」。

思いを込め、こだわりぬいたパンは評判を呼び、地元はじめ十日町市や南魚沼市、県外からの芸術祭や行楽客などネットを通じて広範囲から多くの人が足を運ぶ。

「旬のもの、季節の野菜を活かす料理は前職の里山食堂で学んだことが生きています。できるだけ手作りで、季節のものを使ってお客様に届けたいですね」。

▼バトンタッチします

太島勝重さん

2024年10月19日号

-

「Small is Beautiful」がある

隠岐の島々を訪れて

清水 裕理 (経済地理学博士)

早いもので今年も残すところ2ヵ月半となり、夏の暑さがやっと和らいできたところ、島根県の隠岐の島々に行ってきました。

新潟県の佐渡と同じように、奈良時代ごろから、天皇や公家の方々などが遠流された歴史を有します。この地がそのような地に選ばれたのは、都から遠く離れているだけでなく、貴人が食べ物に苦労したり生活に危険が生じたりしないところとして選ばれたという話があります。江戸時代には、北前船の寄港地としても栄えました。

最近は、隠岐の島にIターンやUターンをする人々が増え、子供の数が増えていることが注目されます。5年位前は小学校の1学年に1〜2名しかいなかったのが、最近は5名を超えるようになってきているとのことでした。

ここに住むと、ここで結婚をすると、ここで子供を授かると、それぞれの段階で自治体は支援金を準備し、そのような思い切った施策を行なってきたことも功を奏しているのでしょう。

地域おこし協力隊として島にやってきた若者が、地域に溶け込み頼りにされている姿も至るところで見られました。

釣り好きと島好きが島で出会って結婚し、夫婦で農業漁業や観光業の仕事をしながらの子育て中。年会費のアマゾンプライムに入っているので、おむつも送料無料で2日後に届き便利です、と話してくれました。

さらに最近の島の話題は、フランス料理のレストラン、おしゃれな美容院、こだわりのパン屋さんが、新たにできたことです。

飲食店や美容の業種は、今までも島にある仕事ですが、最近は、本土で一流の腕をふるっていた人たちが島にやってきて移住し、自分たちの小さなお店を持ち、提供するサービスのわりに良心的な価格で、島の住民と観光客から人気とのことでした。

この話を聞いて、これらの方々に共通して「Small is Beautiful 」とよばれるような美学がおありになるのかなと、ふと感じてしまいました。

「Small is Beautiful」は、欧州の経済学者が1973年に記した著書の日本語タイトルとして有名になった言葉です。

大分県湯布院で温泉宿を営まれ、観光カリスマでいらした中谷健太郎氏は、町のあり様について、

小さいから、身近に暖かい関係が生まれる。小さいから、個性的な価値を生み出せる。 小さいから、大きな資本を必要としない。と語られていたと、かつての勤務先の先輩から聞いたことを思い出し、島を後にしました。

2024年10月19日号

-

女性ホルモンとドライマウス

よく噛む、笑う、口を開き腹式呼吸を

Vol 108

先週末に開催したフェムテックフェスは大勢の方にご来場いただき大変賑わいました。「こんなものがあるのかとびっくりした!」という感想を多くいただき、やって良かったなと思っています。お子さん連れの方からご年配の方、女性だけでなく男性も、足を運んでくださった皆さま、本当にありがとうございました!

さて、ついに歯周病と女性ホルモンの関係のお話の最終回です。今回は閉経後のホルモン変化と歯周病の関係です。

女性は閉経後、女性ホルモンの枯渇によって、ズバリ、既存の歯周病が悪化します。その原因はひとつに骨量減少により、あごの骨も骨量が減り、歯を支える土台となる骨、歯槽骨がもろくなることで歯周ポケットができやすくなるから。

もう一つにエストロゲンが低下することで歯周病菌と戦う免疫力が低下し、歯と歯ぐきの境目では炎症を起こす物質の分泌が盛んになるから、といわれています。そしてさらに歯周病悪化にむけて追い打ちをかけるのが、更年期から見られ始める「ドライマウス」です。

ドライマウスは唾液の分泌が減少し、口腔内が乾燥状態になること。他の疾患の一症状として現れることもありますが、女性ホルモンのバランスが乱れてくると、唾液の分泌が減り、ドライマウスになりやすくなります。

ドライマウスは口腔内のねばねば感、ヒリヒリする症状などから始まり、虫歯が進行して口臭の悪化が起こる他、重症になると、舌表面のひび割れ、摂食障害、味覚障害、発音障害なども現れます。

更年期世代の女性は「首や肩がこる」という症状を訴えられる方が多いですが、この首から肩への血流障害は、実はドライマウスに繋がっているかもしれません。

例えば、年々増えている「スマホ首」。スマホに集中している時は体を動かさないため、うつむいた姿勢を長時間続けることになり、首の後ろの筋肉に負担がかかります。これにより、首に痛みやこりの症状が現れ、体中に不調が出てしまうのが「スマホ首」なのですが、実はドライマウスを引き起こします。

ということは、スマホ首ではないものの、首や肩がこるなどの症状がある人も、注意をしたほうが良いのではないでしょうか。

では、ドライマウス対策としては何があるかというと、口をよく動かし口周りの筋肉を鍛えることが大切なので、①よく噛んで食べる②口角を上げて笑顔をつくる③大きく口を開けて腹式呼吸でストレス発散しながら好きな歌を歌う④上唇だけを10秒間大きく膨らませ、これを3回繰り返す。

1日2セットを目安にチャレンジし、唾液腺を刺激する体操をする⑤歯磨きのときに、歯ブラシ、または指で歯茎や舌の裏などを優しくマッサージして刺激して口周りの血行を良くする。そして、⑥ハーブウォーターでうがい、はいかがでしょうか?

狭い空間ですが、体全体の不調に関わる口の中。特に女性ホルモンに一生を支配されている女性は、すべてのライフステージで歯周病になりやすいので日々のケアを忘れずに!!(たかき医院・仲栄美子院長)

2024年10月19日号

-

魚野川取水堰 その2

小林 幸一(津南案内人)

先日意を決して魚野川の水門の遺構を調査しました。

水門は完成した当時は9本の柱が上部で連結し洪水で水嵩が増した時の捌け口だったようですが、現在は右半分ほど残り、あとは土砂崩の中に埋まっていいます。

石柱は割石にセメントを充填したつくりで2本の溝が切られています。溝には厚い板を2重に落とし込む方式で柱の両側に刻まれています。

現場はガレ場で大変危険な所です。また河川敷以外は私有地で立ち入ことは出来ません。

続く。次回は水門の裏にある不気味な…。

写真:100年前の水門(東京電力ホールディングス株式会社電気の史料館より借用)

2024年10月19日号