今週のトピックス一覧

- 新着順

- 人気順

-

待望の女性新人、市川直子氏出馬決意

水沢地区から名乗り、現職含め女性5人に

さらに新人出馬か、激戦もようの市議選

待望の女性新人が名乗りを上げた。定数5人減の十日町市議選に27日、女性新人・市川直子氏(59・水沢天池)が出馬を決意した。

2025年3月1日号

-

「学区外入学」求める声多く

2年後「2027年4月、1小学校化」明確に

津南町

「学校統合は2年後の令和9年(2027)4月に向け進める」と、津南町・桑原悠町長、町教育委員会の島田敏夫教育長が第3回懇談会で保護者らに明確な意思を伝えた。

2025年3月1日号

-

なんで? 今度は「全会一致」

北野天満温泉の指定管理者採決

今度は全会一致で賛成となった。4日の臨時議会で3対5で否決された、北野天満温泉の指定管理者に栄フロンティア(福原初代表、小赤沢)を指定する議案。

2025年3月1日号

-

津南町議会3月定例会が27日開会、一般質問は10氏が

津南町3月定例会は今月27日開会。新年度予算(一般会計81億3600万円、総額138億9832万円)審議、教育委員・太平義弘氏(69・中深見、2期)と監査委員・藤ノ木勤氏(72・太田新田、2期)の再任同意、、湯沢駅付近町営駐車場使用料改定(一日700円、現行100円増)、など公営施設の値上げ議案が多い。

初日は町長施政方針表明。一般質問は初日27日、28日に10氏が行う。新年度予算は4、5日の合同常任委員会で審議。13日に総括質疑、14日が最終日となる。

一般質問概要は次の通り(質問順)。

27日▼筒井秀樹氏(スマートシティ構想、行政資産売却などで財源確保、ふるさと納税拡充にNFT付与のデジタルアート返礼品は、関係人口データベース構築を)▼久保田等氏(ふるさと納税増施策、企業版の結果は、関係人口でふるさと住民制度導入)▼月岡奈津子氏(商工業振興一環で新たなポイントシステム導入と町協力体制、石破内閣の観光による地方創生交付金の活用と町観光の見通し)▼関谷一男氏(4月プラスチックごみ分別収集は準備十分か、上郷・芦ケ崎小の令和9年4月統合判断はしたのか、町の除雪基準は)▼村山郁夫氏(柏崎刈羽原発再稼働と町行動、UPZ圏外の避難行動や重大事故時対処の国県指針、国道405号延伸・353号十二峠トンネルなど国県合意の避難路整備計画に加えるべき)

28日▼吉野徹氏(公共施設総合管理計画改定の新年度予算影響、指定管理者制度のメリット・デメリット、秋山郷など人口減少など踏まえ行政機能を兼ねた施設改修と住民サービス提供)▼滝沢萌子氏(自然資源をどう守るか、町外者や外国資本の町所有土地購入の場合の対応、水源地など購入問合せはあるか)▼江村大輔氏(桑原町政2期目最終年度予算で掲げた施策は着実に実現できているか、保育園整備に向け次の設計に向かう前に責任明確化を、ニュー・グリーンピア津南の運営・管理分析結果は)▼桒原洋子氏(気象庁アメダス積雪量を豪雪対策基準追加、老朽化の津南病院に介護医療院構想は実現可能か、ニュー・グリーンピア津南の調査委託の現状や住民説明を)

▼石田タマヱ氏(稼げる町政で規律ある歳出管理や産業が育つ町づくりなどの事業評価、観光ビジョン明確化とニュー・グリーンピア津南の位置づけ、DMOの今後、津南病院のあるべき姿と具体的改善案は町民共有すべき)

2025年2月22日号

-

「Xデー」はいつ、広がる憶測

市長選まで65日、近く進退表明か

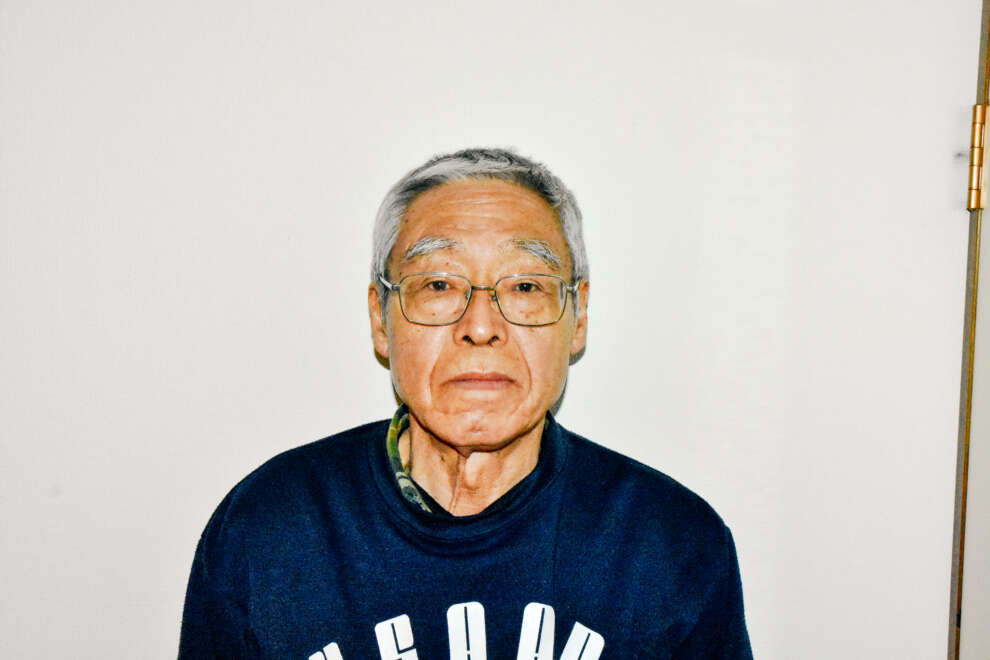

関口市長

「Xデー」はいつか。市長選4月27日投票まであと「65日」。未だ現職で4期在職中の関口芳史市長(66)は進退を表明していない。

2025年2月22日号

-

共産3議席確保なるか

新たに中里・樋口富行氏、現職の鈴木和雄氏後継

現議席数の3議席確保をめざしている共産党は、中里・倉俣の鈴木和雄氏(77、6期)の後継として党中里支部長の樋口富行氏(74、荒屋)が出馬意志を固めた。

2025年2月22日号

-

2025豪雪 住民生活圧迫、「雪のやり場がない」

十日町市・津南町、豪雪対策本部設置、国の災害救助法適応

松之山4㍍間近、24時間降雪101㌢、雪害発生の要警戒

連続降雪が4日から続き十日町市と津南町に国災害救助法が適用となった。十日町市は7日午前10時半に豪雪対策本部を設置、その後も降雪が続き9日午前10時半に豪雪災害対策本部に移行。同日川西・中里・松代・松之山地域は国災害救助法の適用、十日町地域は11日午前12時半に適用となり全市が対象となった。一方、津南町でも大雪警戒本部を7日正午に立ち上げ、10日午後4時に豪雪災害対策本部に移行。国災害救助法の適用を受けた。国災害救助法適用地域では要援護世帯の緊急屋根の雪下ろしや除排雪を9~28日の20日間行う。十日町市の国災害救助法適用は令和3年(2021)以来4年ぶり。昨年、一昨年と少雪だったが、今冬は一転して2月から集中降雪により大雪模様となった。

2025年2月15日号

-

43歳、滝澤青葉氏が名乗り

新人4人目、川西地域集中、現職動向に関心

定数を5人削減し、改選定数19で臨む十日町市議選(現定数24)は4月20日告示、27日投票の市長選と同時選で行うが、今月に入り現職・吉村重敏氏が引退する中条地区から滝澤青葉(せいよう)氏(43)が10日、出馬を表明した。川治地区や「戦国時代」の様相を見せている川西地域でいまだ進退が微妙な現職もある。引退が確定している現職は2人でこのため15日現在、新人4人、現職22人の合わせて26人の出馬が見込まれているが情勢は流動的だ。

2025年2月15日号

-

議会陳情、異例の名指し非難

改選まで3ヵ月、12月定例会中、鈴木議長は受理

クロステン提出 明石の湯問題で

十日町市議会の改選まで3ヵ月を切ったなか、現職市議を名指しで非難する陳情書が昨年12月の市議会定例会開会中に提出され、議長が受理していたことが明らかになった。2022年12月、市が突然、明石の湯閉館方針を出し、多くの市民反発を受け結局継続された「明石の湯問題」で、当時の職員の不当解雇問題に関係した現職市議の言動を問題視した管理運営のクロステン(十日町地域地場産業振興センター=理事長・関口芳史市長)が12月定例会開会中の12月12日、鈴木一郎議長に現職市議を名指し非難する「迷惑行為に関する陳情書」を提出、鈴木議長はこれを受理した。陳情書にある迷惑行為は『解雇職員への個別面談会の場に突然、勝手に入室し「あなたたちを守るために来た」のような事を叫んだ』や『就業規則を出せ、などと威圧的な怒鳴り声が続いた』など6点を列挙し、市議会に対し『市議会議員として不適切な行為。市議会議員に広く周知徹底し、市議会において厳正な対応をお願いしたい』と要望。名指しされた市議・滝沢貞親氏(65)は「退職を迫られた職員の方々からは、ありがとうと言われた。クロステン側の認識とは異なる点が多々ある。何らかの対応を考えたい」と法的な対応も検討している。市議会からは「改選近くにこうした個人を名指し非難する陳情はありえないこと。なぜ今頃になっての議会陳情なのか」と疑問視する声があり、明石の湯利用者からは「市の政策の失敗を棚に上げ、何を言っているんだという印象だ。クロステンからの陳情の形だが、そのトップは関口市長、市長選がらみに見える」など、不信感が広がっている。

2025年2月8日号

-

喜勢社長「しっかり理解頂いた上で必要な手続きを」

JR東「水利権」、市長選どう影響

宮中ダム、6月更新

水利権更新の地元還元、争点化なるか―。現職・関口芳史市長(65)の進退表明は未だないが、4日の定例会見では進退を問われ「熟慮中。心が定まった時に」と、出馬意欲を滲ませる発言をしている。三度目の挑戦となる樋口明弘氏(75)が昨年4月に名乗りをあげるなか、今年6月に水利権更新を迎えるJR東日本・宮中取水ダムでの「発電の地元還元」による電気料抑止での企業誘致や新規事業創出を訴えている。一方で、昨年4月就任のJR東・喜勢陽一社長(60)は1日に津南町を訪れた際に水利権更新で「今回の更新は地元の皆さんにしっかりとご理解いただいた上で、必要な手続きに臨ませて頂きたい」と姿勢を語っている。

2025年2月8日号

-

待望の女性新人、市川直子氏出馬決意

水沢地区から名乗り、現職含め女性5人に

さらに新人出馬か、激戦もようの市議選

待望の女性新人が名乗りを上げた。定数5人減の十日町市議選に27日、女性新人・市川直子氏(59・水沢天池)が出馬を決意した。

2025年3月1日号

-

「学区外入学」求める声多く

2年後「2027年4月、1小学校化」明確に

津南町

「学校統合は2年後の令和9年(2027)4月に向け進める」と、津南町・桑原悠町長、町教育委員会の島田敏夫教育長が第3回懇談会で保護者らに明確な意思を伝えた。

2025年3月1日号

-

なんで? 今度は「全会一致」

北野天満温泉の指定管理者採決

今度は全会一致で賛成となった。4日の臨時議会で3対5で否決された、北野天満温泉の指定管理者に栄フロンティア(福原初代表、小赤沢)を指定する議案。

2025年3月1日号

-

津南町議会3月定例会が27日開会、一般質問は10氏が

津南町3月定例会は今月27日開会。新年度予算(一般会計81億3600万円、総額138億9832万円)審議、教育委員・太平義弘氏(69・中深見、2期)と監査委員・藤ノ木勤氏(72・太田新田、2期)の再任同意、、湯沢駅付近町営駐車場使用料改定(一日700円、現行100円増)、など公営施設の値上げ議案が多い。

初日は町長施政方針表明。一般質問は初日27日、28日に10氏が行う。新年度予算は4、5日の合同常任委員会で審議。13日に総括質疑、14日が最終日となる。

一般質問概要は次の通り(質問順)。

27日▼筒井秀樹氏(スマートシティ構想、行政資産売却などで財源確保、ふるさと納税拡充にNFT付与のデジタルアート返礼品は、関係人口データベース構築を)▼久保田等氏(ふるさと納税増施策、企業版の結果は、関係人口でふるさと住民制度導入)▼月岡奈津子氏(商工業振興一環で新たなポイントシステム導入と町協力体制、石破内閣の観光による地方創生交付金の活用と町観光の見通し)▼関谷一男氏(4月プラスチックごみ分別収集は準備十分か、上郷・芦ケ崎小の令和9年4月統合判断はしたのか、町の除雪基準は)▼村山郁夫氏(柏崎刈羽原発再稼働と町行動、UPZ圏外の避難行動や重大事故時対処の国県指針、国道405号延伸・353号十二峠トンネルなど国県合意の避難路整備計画に加えるべき)

28日▼吉野徹氏(公共施設総合管理計画改定の新年度予算影響、指定管理者制度のメリット・デメリット、秋山郷など人口減少など踏まえ行政機能を兼ねた施設改修と住民サービス提供)▼滝沢萌子氏(自然資源をどう守るか、町外者や外国資本の町所有土地購入の場合の対応、水源地など購入問合せはあるか)▼江村大輔氏(桑原町政2期目最終年度予算で掲げた施策は着実に実現できているか、保育園整備に向け次の設計に向かう前に責任明確化を、ニュー・グリーンピア津南の運営・管理分析結果は)▼桒原洋子氏(気象庁アメダス積雪量を豪雪対策基準追加、老朽化の津南病院に介護医療院構想は実現可能か、ニュー・グリーンピア津南の調査委託の現状や住民説明を)

▼石田タマヱ氏(稼げる町政で規律ある歳出管理や産業が育つ町づくりなどの事業評価、観光ビジョン明確化とニュー・グリーンピア津南の位置づけ、DMOの今後、津南病院のあるべき姿と具体的改善案は町民共有すべき)

2025年2月22日号

-

「Xデー」はいつ、広がる憶測

市長選まで65日、近く進退表明か

関口市長

「Xデー」はいつか。市長選4月27日投票まであと「65日」。未だ現職で4期在職中の関口芳史市長(66)は進退を表明していない。

2025年2月22日号

-

共産3議席確保なるか

新たに中里・樋口富行氏、現職の鈴木和雄氏後継

現議席数の3議席確保をめざしている共産党は、中里・倉俣の鈴木和雄氏(77、6期)の後継として党中里支部長の樋口富行氏(74、荒屋)が出馬意志を固めた。

2025年2月22日号

-

2025豪雪 住民生活圧迫、「雪のやり場がない」

十日町市・津南町、豪雪対策本部設置、国の災害救助法適応

松之山4㍍間近、24時間降雪101㌢、雪害発生の要警戒

連続降雪が4日から続き十日町市と津南町に国災害救助法が適用となった。十日町市は7日午前10時半に豪雪対策本部を設置、その後も降雪が続き9日午前10時半に豪雪災害対策本部に移行。同日川西・中里・松代・松之山地域は国災害救助法の適用、十日町地域は11日午前12時半に適用となり全市が対象となった。一方、津南町でも大雪警戒本部を7日正午に立ち上げ、10日午後4時に豪雪災害対策本部に移行。国災害救助法の適用を受けた。国災害救助法適用地域では要援護世帯の緊急屋根の雪下ろしや除排雪を9~28日の20日間行う。十日町市の国災害救助法適用は令和3年(2021)以来4年ぶり。昨年、一昨年と少雪だったが、今冬は一転して2月から集中降雪により大雪模様となった。

2025年2月15日号

-

43歳、滝澤青葉氏が名乗り

新人4人目、川西地域集中、現職動向に関心

定数を5人削減し、改選定数19で臨む十日町市議選(現定数24)は4月20日告示、27日投票の市長選と同時選で行うが、今月に入り現職・吉村重敏氏が引退する中条地区から滝澤青葉(せいよう)氏(43)が10日、出馬を表明した。川治地区や「戦国時代」の様相を見せている川西地域でいまだ進退が微妙な現職もある。引退が確定している現職は2人でこのため15日現在、新人4人、現職22人の合わせて26人の出馬が見込まれているが情勢は流動的だ。

2025年2月15日号

-

議会陳情、異例の名指し非難

改選まで3ヵ月、12月定例会中、鈴木議長は受理

クロステン提出 明石の湯問題で

十日町市議会の改選まで3ヵ月を切ったなか、現職市議を名指しで非難する陳情書が昨年12月の市議会定例会開会中に提出され、議長が受理していたことが明らかになった。2022年12月、市が突然、明石の湯閉館方針を出し、多くの市民反発を受け結局継続された「明石の湯問題」で、当時の職員の不当解雇問題に関係した現職市議の言動を問題視した管理運営のクロステン(十日町地域地場産業振興センター=理事長・関口芳史市長)が12月定例会開会中の12月12日、鈴木一郎議長に現職市議を名指し非難する「迷惑行為に関する陳情書」を提出、鈴木議長はこれを受理した。陳情書にある迷惑行為は『解雇職員への個別面談会の場に突然、勝手に入室し「あなたたちを守るために来た」のような事を叫んだ』や『就業規則を出せ、などと威圧的な怒鳴り声が続いた』など6点を列挙し、市議会に対し『市議会議員として不適切な行為。市議会議員に広く周知徹底し、市議会において厳正な対応をお願いしたい』と要望。名指しされた市議・滝沢貞親氏(65)は「退職を迫られた職員の方々からは、ありがとうと言われた。クロステン側の認識とは異なる点が多々ある。何らかの対応を考えたい」と法的な対応も検討している。市議会からは「改選近くにこうした個人を名指し非難する陳情はありえないこと。なぜ今頃になっての議会陳情なのか」と疑問視する声があり、明石の湯利用者からは「市の政策の失敗を棚に上げ、何を言っているんだという印象だ。クロステンからの陳情の形だが、そのトップは関口市長、市長選がらみに見える」など、不信感が広がっている。

2025年2月8日号

-

喜勢社長「しっかり理解頂いた上で必要な手続きを」

JR東「水利権」、市長選どう影響

宮中ダム、6月更新

水利権更新の地元還元、争点化なるか―。現職・関口芳史市長(65)の進退表明は未だないが、4日の定例会見では進退を問われ「熟慮中。心が定まった時に」と、出馬意欲を滲ませる発言をしている。三度目の挑戦となる樋口明弘氏(75)が昨年4月に名乗りをあげるなか、今年6月に水利権更新を迎えるJR東日本・宮中取水ダムでの「発電の地元還元」による電気料抑止での企業誘致や新規事業創出を訴えている。一方で、昨年4月就任のJR東・喜勢陽一社長(60)は1日に津南町を訪れた際に水利権更新で「今回の更新は地元の皆さんにしっかりとご理解いただいた上で、必要な手続きに臨ませて頂きたい」と姿勢を語っている。

2025年2月8日号