ひとから人からヒトへ一覧

- 新着順

- 人気順

-

-

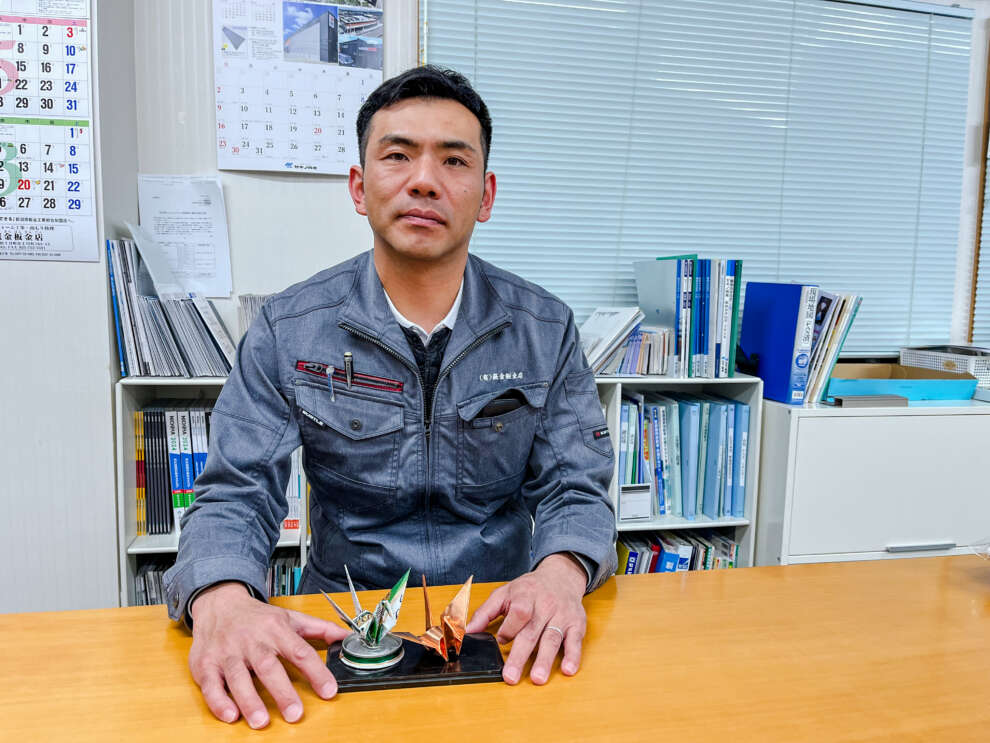

「好きなものに囲まれて」

長谷川 翔さん(1982年生まれ)

「とにかく、勉強が嫌いだったんですよ」。16歳を前にひと足早く社会に出た。長岡の飲食店『金子屋』に就職。「その頃、中卒でも募集していたのは鳶か金子屋でしたね。

2025年3月29日号

-

-

くつろぎのひと時を、どうぞ

村越 二三子さん(1954年生まれ)

「波乱万丈の人生」。人の生きざまを表す言葉だが、まさにその通りの時を刻んできた。25歳の時、子宮がんを発症。自分の生き方を考える転機にもなった。

2025年3月15日号

-

-

いくつになっても 「人生は出会い」

佐藤 梓さん(1976年生まれ)

『IL CATLA GRILL(イル カトラ グリル)』。息子2人の名から取り、イタリアン風にアレンジした店名。

2025年3月1日号

-

家族9人、「良いですよ」

村山 遥菜さん(1985年生まれ)

年子の妹とは双子のように仲良しだ。「いまも変わりませんよ、大の仲良しです。我が子たちを見て、子どもはこんなにケンカするんかって、思いますね」。

2025年2月22日号

-

思ったら、まっしぐら

中町 優也さん(1984年生まれ)

「五つ上の兄が車好きでラジコンカーに夢中で、すっかり影響されましたね。小6の時、もらったお年玉で雑誌に載っていた大阪の店にラジコンカーを直接注文したんです。毎日、毎日待って、来た時は本当に嬉しかった。その車はこづかいで、改装しながら大切に使いましたよ」。

2025年2月15日号

-

バイク熱、さらに熱く

熊木 裕哉さん(1984年生まれ)

もの心ついた時からオートバイが身近にあり、自然と心惹かれるようになった。「あんたは、タイヤの付いたものが大好きだった、とよく母に言われます」。

2025年2月8日号

-

人と向き合い、人を撮る

古田島雅さん(1988年生まれ)

「悩んでいる時間がもったいない」。7年前、自分の直感を信じ、飛び込んだ新たな世界。「毎日の景色が違って、とっても刺激的です」、きょうもカメラを手に、被写体と向き合う。

2025年2月1日号

-

-

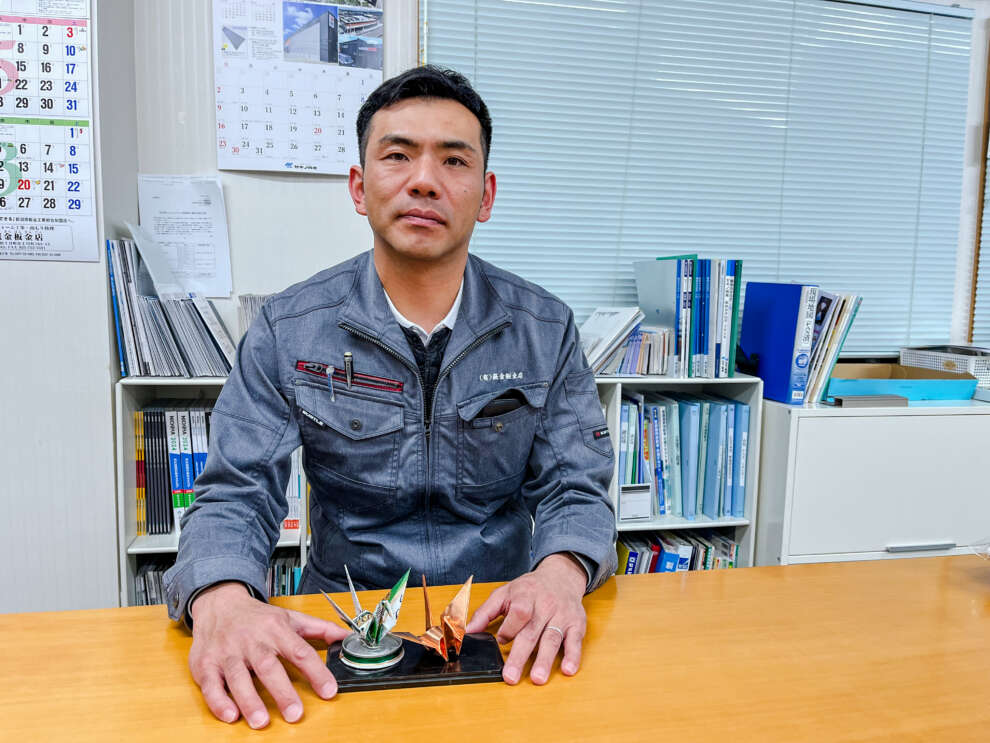

「好きなものに囲まれて」

長谷川 翔さん(1982年生まれ)

「とにかく、勉強が嫌いだったんですよ」。16歳を前にひと足早く社会に出た。長岡の飲食店『金子屋』に就職。「その頃、中卒でも募集していたのは鳶か金子屋でしたね。

2025年3月29日号

-

-

くつろぎのひと時を、どうぞ

村越 二三子さん(1954年生まれ)

「波乱万丈の人生」。人の生きざまを表す言葉だが、まさにその通りの時を刻んできた。25歳の時、子宮がんを発症。自分の生き方を考える転機にもなった。

2025年3月15日号

-

-

いくつになっても 「人生は出会い」

佐藤 梓さん(1976年生まれ)

『IL CATLA GRILL(イル カトラ グリル)』。息子2人の名から取り、イタリアン風にアレンジした店名。

2025年3月1日号

-

家族9人、「良いですよ」

村山 遥菜さん(1985年生まれ)

年子の妹とは双子のように仲良しだ。「いまも変わりませんよ、大の仲良しです。我が子たちを見て、子どもはこんなにケンカするんかって、思いますね」。

2025年2月22日号

-

思ったら、まっしぐら

中町 優也さん(1984年生まれ)

「五つ上の兄が車好きでラジコンカーに夢中で、すっかり影響されましたね。小6の時、もらったお年玉で雑誌に載っていた大阪の店にラジコンカーを直接注文したんです。毎日、毎日待って、来た時は本当に嬉しかった。その車はこづかいで、改装しながら大切に使いましたよ」。

2025年2月15日号

-

バイク熱、さらに熱く

熊木 裕哉さん(1984年生まれ)

もの心ついた時からオートバイが身近にあり、自然と心惹かれるようになった。「あんたは、タイヤの付いたものが大好きだった、とよく母に言われます」。

2025年2月8日号

-

人と向き合い、人を撮る

古田島雅さん(1988年生まれ)

「悩んでいる時間がもったいない」。7年前、自分の直感を信じ、飛び込んだ新たな世界。「毎日の景色が違って、とっても刺激的です」、きょうもカメラを手に、被写体と向き合う。

2025年2月1日号